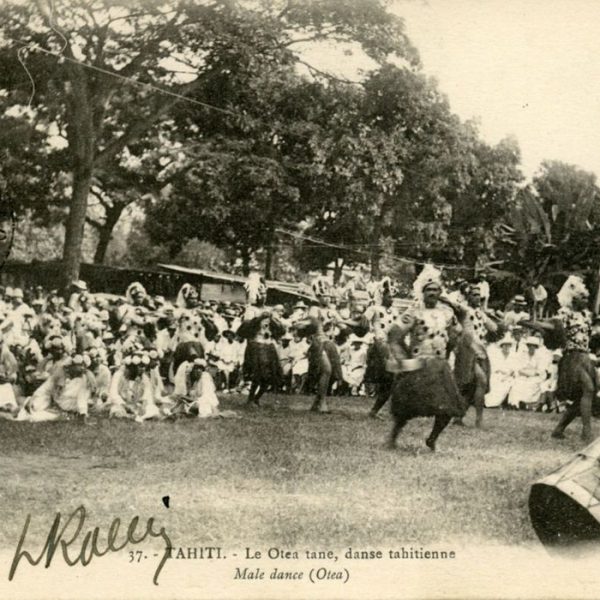

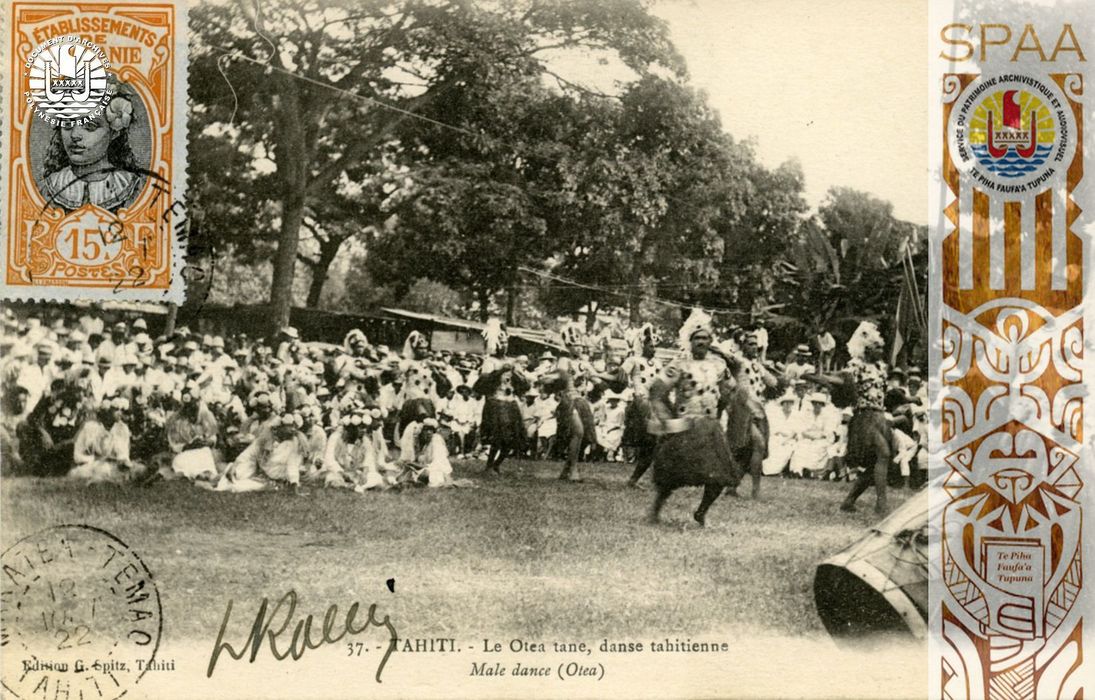

Titre : « 37. – TAHITI – Le Otea tane, danse tahitienne – Male dance (Otea) »

Auteur : Marie-Charles Georges SPITZ (Tahiti 1879-1894)

Éditeur: Éditions G. SPITZ, Tahiti

Période : 1881-1894

Description : Place du Gouvernement, Fêtes du 14 Juillet. Un groupe de danseurs, paré d’un beau costume en fibre végétale, exécute leur « Otea tane ». Assises sur l’herbe, à gauche de ces danseurs, un petit groupe de danseuses, vêtues d’une longue robe « missionnaire » blanche et d’accessoires en fibres végétales, admire le spectacle offert tout comme l’assemblée tout de blanc vêtue. La photographie a été prise par Charles SPITZ, un des premiers photographes à s’installer à Tahiti. Il aurait pris la suite du studio de Charles Burton Hoare, installé à Papeete à partir de 1868. Homes acquiert le fonds de Spitz, en 1904, n’hésitant pas à produire, sous sa signature, de nombreuses cartes postales reprenant les clichés de Spitz. Des clichés signés Homes et Mme Hoare semblent accréditer que Spitz aurait effectivement pris la suite du studio Hoare. Il est vraisemblable que le fonds Homes ait été repris par Georges Loulou Spitz dont les clichés portent, pour la plupart, le tampon « The Sptitz Curio Store ». Au vue de l’oblitération postale, 1922, cette carte postale serait une reproduction.

Type : Carte postale

Identifiant : Z14-003-00849

Source : Fonds Gutzwiller, Collection Archives PF

Droits : Droits réservés

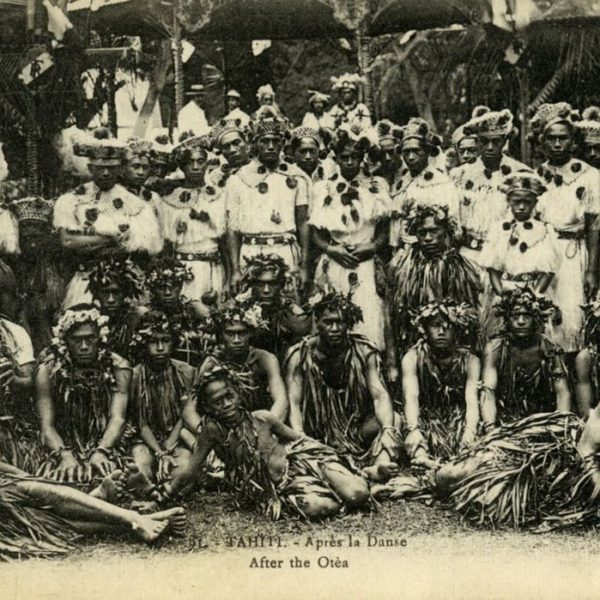

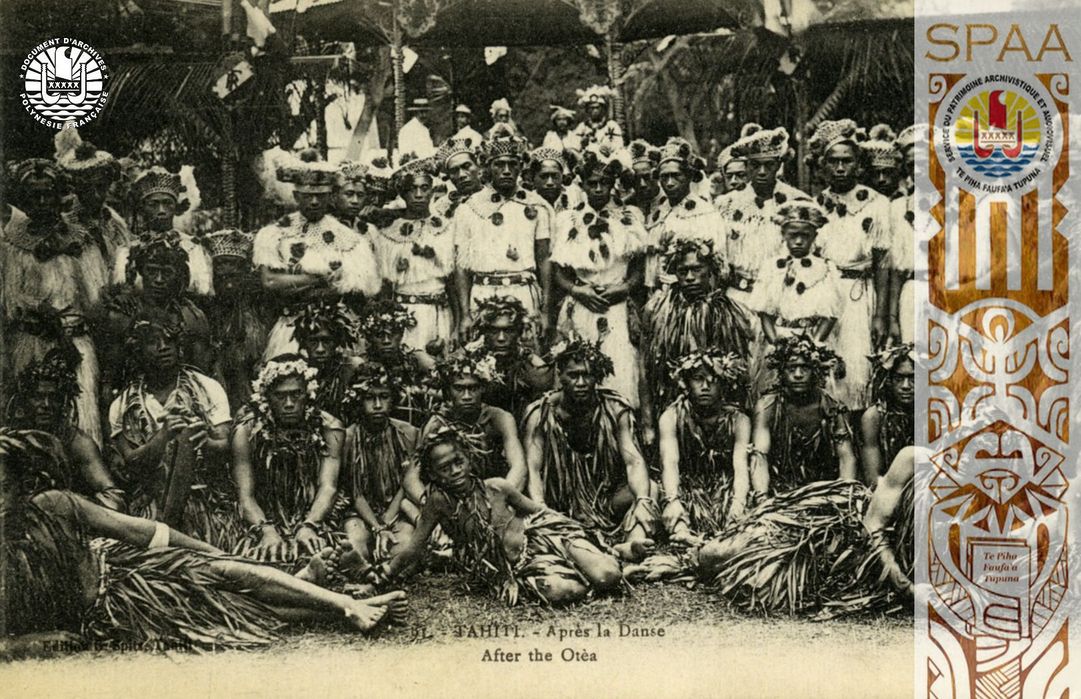

Titre : « 91. – TAHITI – Après la danse – After the Otèa »

Auteur : Marie-Charles Georges SPITZ (Tahiti 1879-1894)

Éditeur: Éditions G. SPITZ, Tahiti

Période : 1881-1894

Type : Carte postale

Description : Papeete, Place du Gouvernement, Fêtes du 14 Juillet. Un groupe de danseurs prend la pose devant le Kiosque à Musique. Les visages sont fermés à l’exception d’un danseur arborant un beau sourire. Sur ce cliché, l’on distingue deux types de costumes. Au premier plan, et assis, les danseurs portent un costume végétal qui ferait penser aux feuilles de « auti » (Cordyline fruticosa), et sont coiffés d’une couronne de fleurs. Au second plan, les danseurs se tenant debout sont vêtus d’un beau costume blanc réalisé à partir de fibre végétale et constitué d’un « more » à la taille, d’un plastron et d’une couronne tête.

Identifiant : Z14-003-00759

Source : Fonds Gutzwiller, Collection Archives PF

Droits : Droits réservés

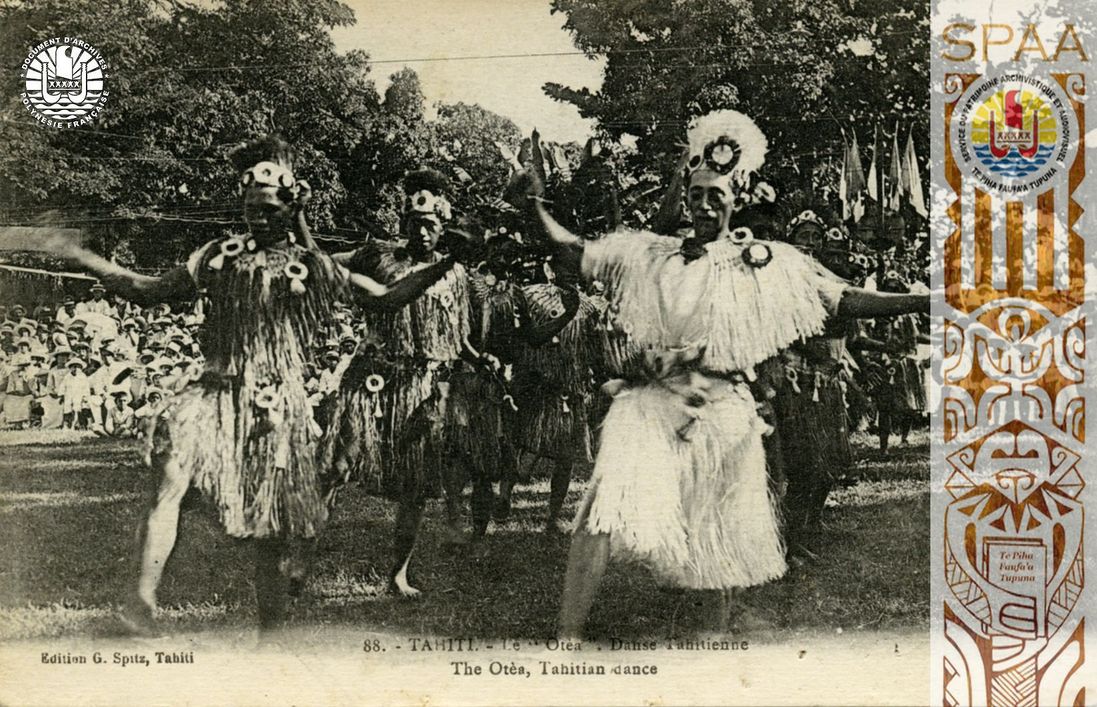

Titre : «88. – TAHITI – Le «Otea ». Danse tahitienne – The Otèa, Tahitian dance »

Auteur : Marie-Charles Georges SPITZ (Tahiti 1879-1894)

Éditeur: Éditions G. SPITZ, Tahiti

Période : 1881-1894

Type : Carte postale

Description : Les drapeaux sont levées, et le public, tout de blanc vêtu, est au rendez-vous. Les concours de danses vont bon train pour ces Fêtes du 14 Juillet. Arborant un costume traditionnel en fibre végétale, un groupe de danseurs présente son « ‘Ote’a ». Le groupe est réparti sur deux rangées bien distinctes. En tête de ligne, un danseur, certainement le chef de danse ou le meneur, se démarque de part sa tenue blanche.

Identifiant : Z14-003-00755

Source : Fonds Gutzwiller, Collection Archives PF

Droits : Droits réservés

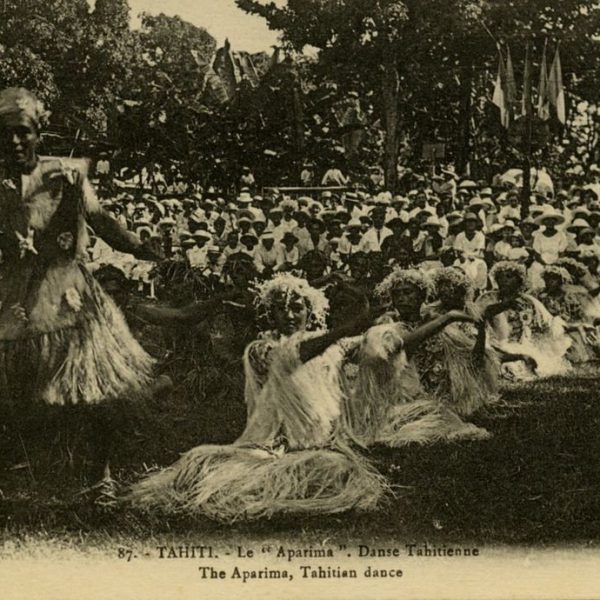

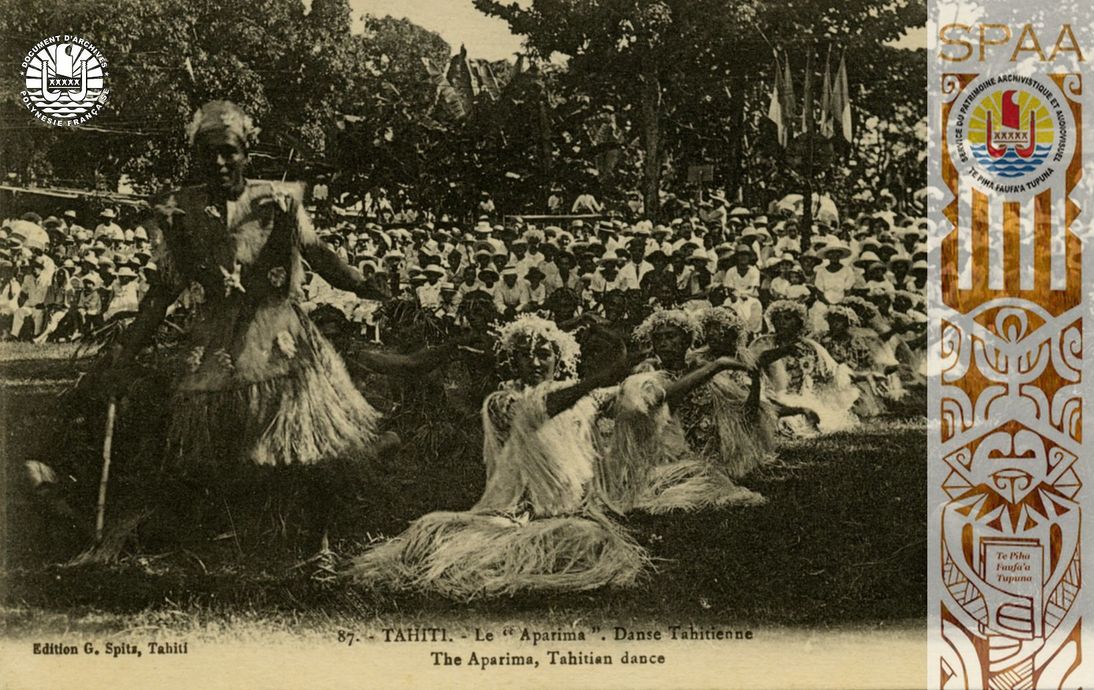

Titre : « 87. – TAHITI – Le « Aparima ». Danse Tahitienne – The Aparima, Tahitian dance »

Auteur : Marie-Charles Georges SPITZ (Tahiti 1879-1894)

Éditeur: Éditions G. SPITZ, Tahiti

Période : 1881-1894

Type : Carte postale

Description : Fêtes du 14 Juillet. Plus de tenue réellement stricte. Les costumes sont un peu plus végétalisés. Alors que les hommes sont uniquement vêtus d’un costume végétale de la tête aux pieds, probablement du “auti” (Cordyline fruticosa), laissant apparaître leur torse nu, les femmes, quant à elles ont conservé la robe. Une robe aux manches courtes recouverte d’un “more” à taille, d’un “collier” au cou recouvrant tout le haut du corps et d’une couronne à la tête, tous deux en végétale. Disposés en deux rangées, les hommes d’un côté et les femmes de l’autre, ce groupe de danseurs mixtes effectue un « aparima » devant une assemblée toujours aussi attentive. Le meneur de danse, le “ra’atira”, debout au premier plan et vêtu entièrement d’un costume en fibre végétale, bâton à la main, mène d’un coup de maître la prestation de son groupe. Bien que l’on situe la présence de Marie-Charles Georges SPITZ à Tahiti entre 1879 et 1894, certains affirment que ce cliché ait été pris bien plus tard entre 1910 et 1920.

Identifiant : Z14-003-00753

Source : Fonds Gutzwiller, Collection Archives PF

Droits : Droits réservés

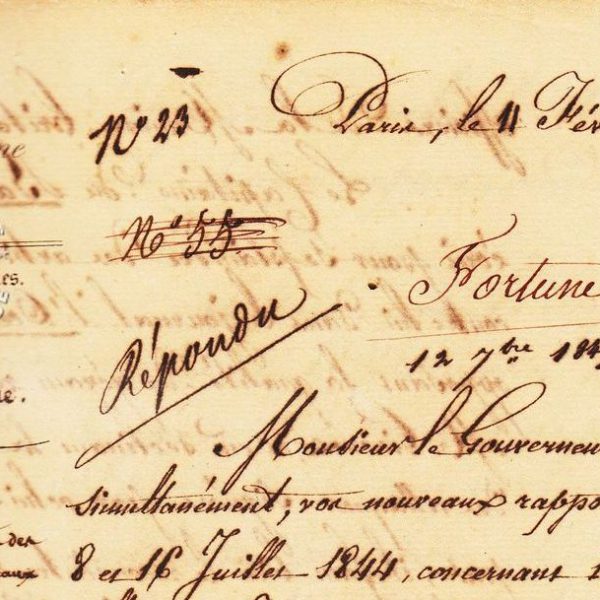

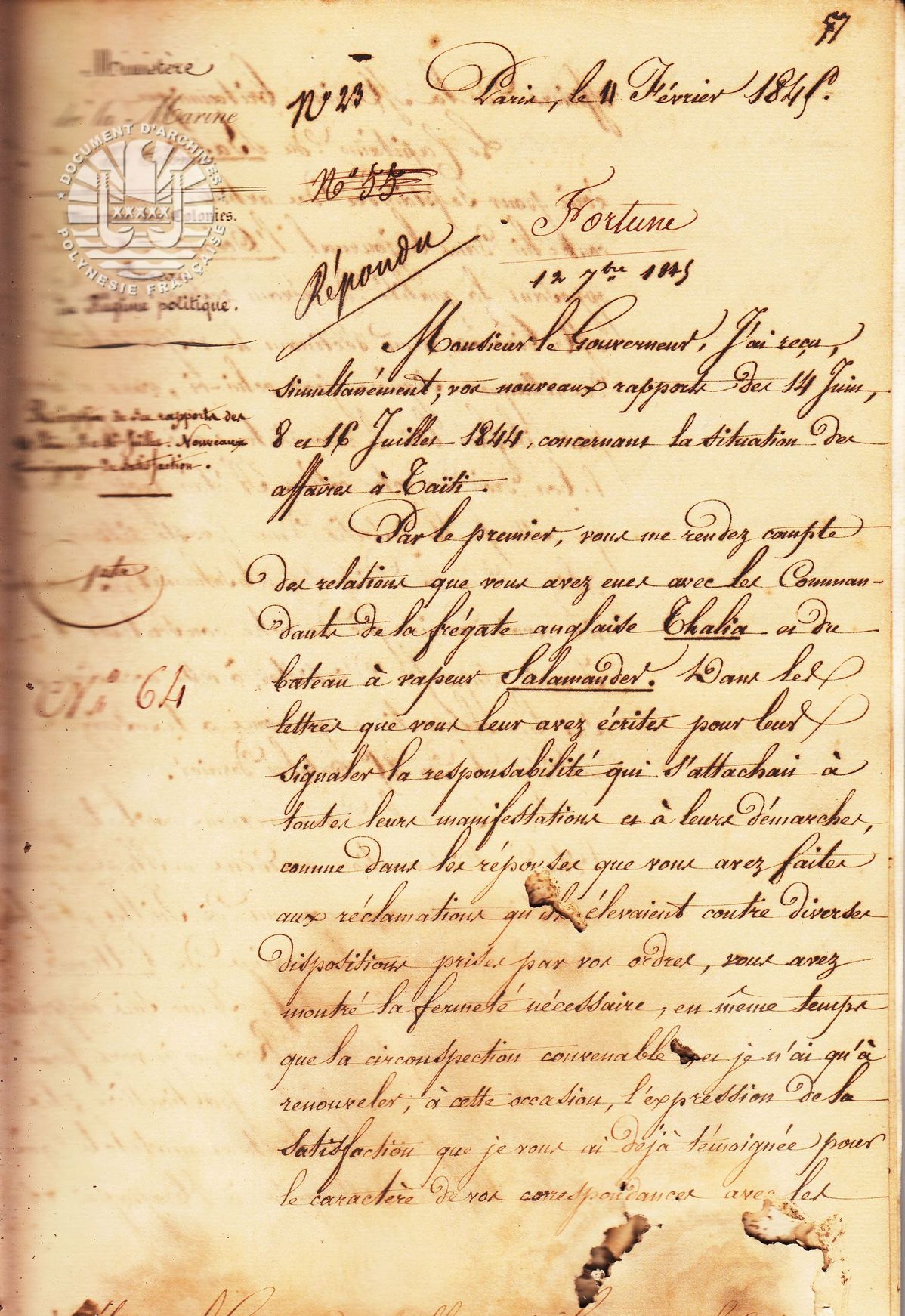

Cette lettre manuscrite de quatre pages est conservée dans un des recueils de la Correspondance du Ministre Secrétaire d’État de la Marine et des Colonies au Gouverneur des Établissements français de l’Océanie. Le Ministre est le baron de Mackau, Vice-Amiral, Pair de France ; le Gouverneur est Armand Bruat, installé dans ses fonctions depuis le 9 novembre 1843.

Cette lettre manuscrite de quatre pages est conservée dans un des recueils de la Correspondance du Ministre Secrétaire d’État de la Marine et des Colonies au Gouverneur des Établissements français de l’Océanie. Le Ministre est le baron de Mackau, Vice-Amiral, Pair de France ; le Gouverneur est Armand Bruat, installé dans ses fonctions depuis le 9 novembre 1843.

Cette lettre est datée du 11 février 1845. Elle est arrivée à Tahiti le 12 septembre 1845 par le navire Fortune. Le Ministre y répond aux derniers rapports qu’il a reçus de Bruat, datées des 14 juin, 8 et 16 juillet 1844. Pour cet échange de courrier, il s’est passé presque sept mois entre Papeete et Paris, puis encore sept mois entre Paris et Papeete.

En février 1845, le Ministre apprend d’une part que des combats ont eu lieu à Haapape et Faaa à la fin de juin 1844, et que d’autre part, la Reine s’est enfuie à Raiatea le 12 juillet à bord du navire anglais Carysforth.

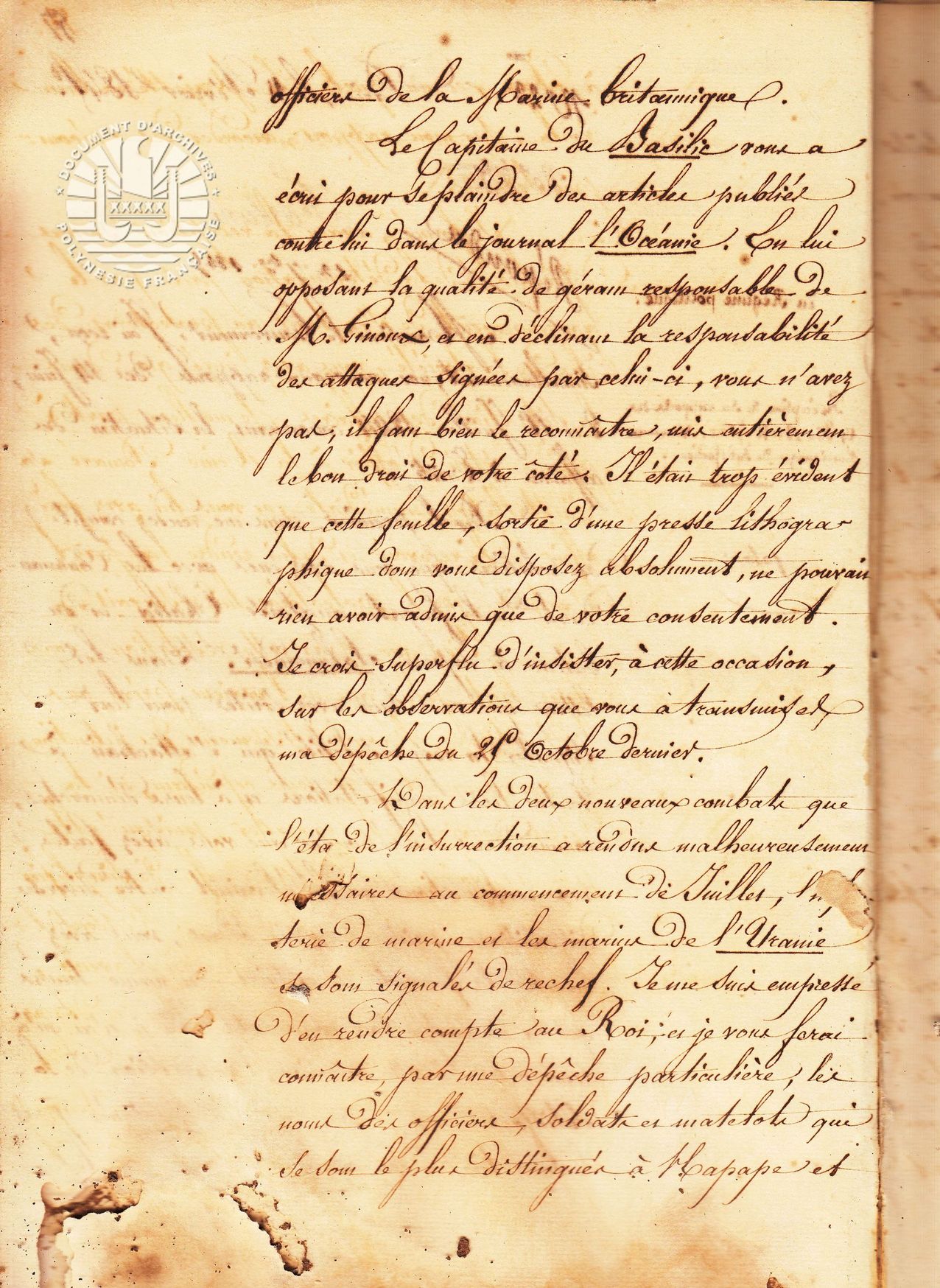

La lettre commence par un témoignage de satisfaction sur la manière dont Bruat se comporte vis à vis des commandants des navires anglais qui font relâche à Tahiti : “Dans les lettres que vous leur avez écrites pour leur signaler la responsabilité qui s’attachait à toutes leurs manifestations et à leurs démarches comme dans les réponses que vous avez faites aux réclamations qu’ils élevaient contre diverses dispositions prises par vos ordres, vous avez montré la fermeté nécessaire, en même temps que la circonspection convenable, que je n’ai qu’à renouveler, à cette occasion, l’expression de la satisfaction que je vous ai déjà témoignée pour le caractère de vos correspondances avec les officiers de la Marine britannique“.

Viennent ensuite des remarques sur le journal L’Océanie Française. Le capitaine du navire anglais Basilisk (sur lequel la Reine s’était réfugiée en janvier 1844 avant de s’exiler à Raiatea) s’est plaint des articles publiés contre lui. Ce journal, écrit et réalisé par M. de Ginoux, avait commencé à paraître le 5 mai 1844, avec l’aval de Bruat. Mais ce dernier avait répondu aux protestations anglaises en renvoyant la responsabilité des propos sur le signataire de l’article. Le Ministre est mécontent : “Vous n’avez pas, il faut bien le reconnaître, mis entièrement le bon droit de votre côté. Il était trop évident que cette feuille, sortie d’une presse lithographique dont vous disposez absolument, ne pouvait rien avoir admis que de votre consentement. Je crois superflu d’insister, à cette occasion, sur les observations que vous a transmises ma dépêche du 25 octobre dernier“. De fait, Bruat avait envoyé au Ministre le premier exemplaire du journal, et à sa réception, celui-ci lui avait demandé expressément de mettre fin à sa publication pour la raison qu’avec cette feuille, trop de monde était informé des événements qui se déroulaient à Tahiti avant le Gouvernement français à Paris. Conformément à cette directive, L’Océanie française ne paraissait plus depuis le 28 juin 1845.

Le troisième sujet abordé se rapporte aux “deux nouveaux combats que l’état de l’insurrection a rendus malheureusement nécessaires“. “Je vous ferai connaître, par une dépêche particulière, les noms des officiers qui se sont le plus distingués à Hapape et Faa, et auxquels Sa Majesté a bien voulu, sur mon rapport, accorder des récompenses.”[1]

Le baron de Mackau félicite ensuite Bruat d’avoir proposé à la Reine de revenir aux termes du Protectorat, l’annexion prononcée par Du Petit-Thouars ayant été désavouée à Paris. “L’essentiel était de ne rien faire qui compromît l’avenir, quant au maintien de notre pavillon et de nos forces militaires à Papéïti.” Bruat a devancé, “avec la plus heureuse inspiration, les ordres que l’on vous portait“. Mais le Ministre est prudent, car il sait que, en sept mois, quand le Gouverneur recevra sa lettre, la situation aura évolué.

Pour terminer, Bruat est invité à lire les comptes rendus des débats des deux chambres, au mois de janvier, à propos de l’Océanie : “Le gouvernement y a exposé sa politique dans des termes que je n’ai pas besoin de recommander à vos méditations, afin que vous vous unissiez plus étroitement encore à sa pensée et à ses vues pour le présent et pour l’avenir“.

On peut avoir une idée des critiques portées contre le Gouvernement à Paris en lisant, dans les Chroniques de la Quinzaine, les commentaires sur les débats à la Chambre des Pairs. C’est Guizot, le Ministre des Affaires étrangères, qui est interpellé : “Et Taïti, croyez-vous que ce soit là une affaire terminée ? Ne craignez-vous pas toujours d’apprendre des complications imprévues ? Quand pourrez-vous nous dire que le sang de nos soldats a cessé de couler ? Quand cesserez-vous de craindre un nouveau conflit qui pourrait remettre en question la dignité de la France ? […] La sécurité n’est pas à Taïti.“[2] La politique de Guizot mécontente une partie de la classe politique : “M. Pritchard a fait massacrer nos soldats ; nous ne lui demandons rien, et nous lui payons une indemnité. Voilà ce que M. Guizot a eu le triste courage d’appeler un échange de ménagements et de concessions réciproques. Ajoutez que M. Pritchard, indemnisé et triomphant, est envoyé près de Taïti, aux îles des Navigateurs[3], où il predra un poste supérieur à celui qu’il occupait : voilà comment l’Angleterre le punit de ses violences. M. d’Aubigny[4] est blâmé ; M. Pritchard reçoit de l’avancement, et de plus une indemnité. Voilà ce qu’on appelle de la réciprocité et de la justice !“

Depuis juillet 1844, Bruat s’est efforcé de faire fonctionner les institutions du Protectorat, officiellement rétabli par le contre-amiral Hamelin le 7 janvier 1845. En l’absence de la Reine, c’est Paraita qui a été nommé Régent. Mais les déclarations de l’Amiral anglais Seymour sur le statut des Îles Sous-le-Vent, le 12 août 1845, va remettre de l’huile sur le feu et relancer les hostilités

[1] Ces combats ont été relatés par Bruat dans sa lettre du 8 juillet 1844. Ainsi Hitoti sera décoré de la Légion d’Honneur.

[2] Chronique de la quinzaine, 14 janvier 1845.

[3] Les îles Samoa.

[4] C’est d’Aubigny qui a fait arrêter Pritchard à Papeete, en l’absence de Bruat qui se trouvait à Taravao.

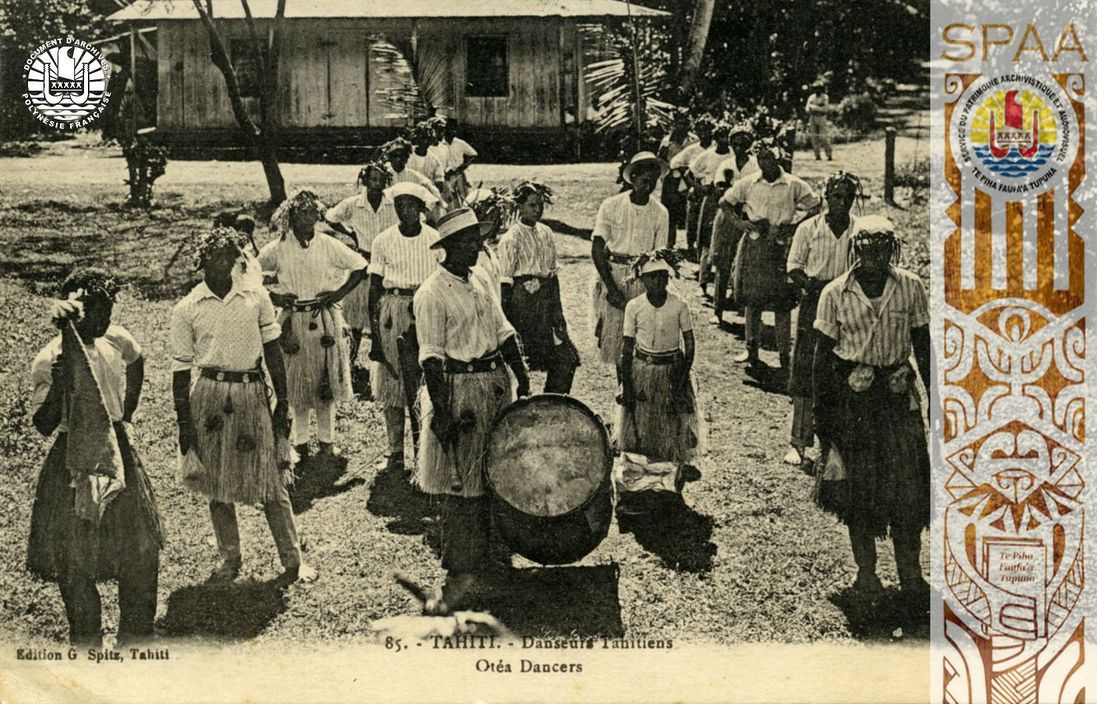

Titre : « 85. – TAHITI – Danseurs Tahitiens – Otéa Dancers »

Auteur : Marie-Charles Georges SPITZ (Tahiti 1879-1894)

Éditeur: Éditions G. SPITZ, Tahiti

Période : 1881-1894

Type : Carte postale

Description : En ligne et disposés sur deux rangées, les danseurs attendent patiemment leur tour. Ils sont vêtus d’un pantalon agrémenté d’une « more » à la taille, et d’une chemise à rayures. Les manches des chemises ayant été retroussées, le costume est plus décontracté. Chaque danseur porte une couronne végétale à la tête. Au premier plan, un peu détaché du groupe, un danseur porte un petit drapeau ; certainement celui de la troupe. Au centre, et moins discipliné, se trouve le musicien accompagné d’un enfant et de quatre adolescents. La tenue est la même à l’exception pour certains qui portent un chapeau. Quant au lieu, on ne saurait dire où ce cliché pris par Charles SPITZ, photographe à Tahiti de 1879 à 1894, a été pris. En arrière-plan, pas de bâtiment administratif, mais ne petit chemin de terre où se dresse une petite demeure fait de bois qui surplombe le paysage. Un homme, arrêté sur ce chemin, observe discrètement le groupe.

Identifiant : Z14-003-00750

Source : Fonds Gutzwiller, Collection Archives PF

Droits : Droits réservés

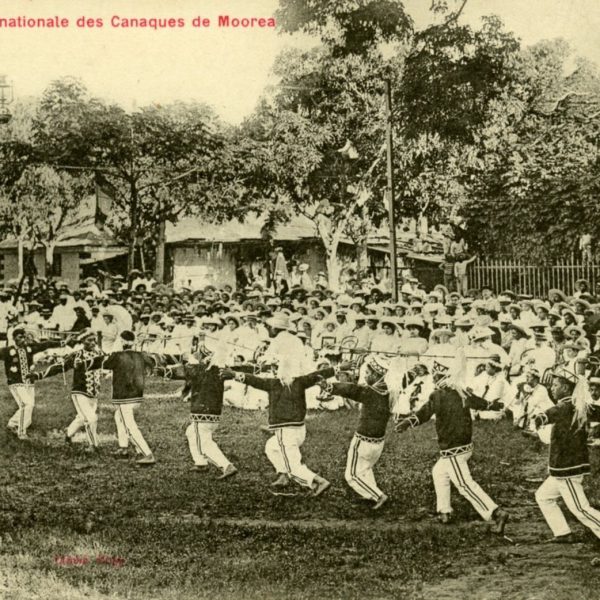

Titre : « TAHITI – – Danse nationale des Canaques de Moorea »

Auteur : Max-François BOPP DU PONT (Tahiti 1904-1914)

Éditeur: Édition Marché Colonial

Période : 1906-1914

Type : Carte postale

Description : Fêtes du 14 Juillet, Papeete. Alignés les uns derrière les autres et reconnaissables par leur costume constitué d’un pantalon blanc à doubles bandes, d’une chemise décorée de galons et d’un képi orné de fibres végétales, les danseurs de la délégation de Moorea apparaissent tel un cortège militaire. Le groupe est divisé en deux parties s’affrontant face à face aux rythmes des tambours. La chorégraphie est telle une figure gymnastique. Sur le côté, à gauche, veille un homme vêtu de blanc, probablement le chef de danse. La population parée de sa plus belle tenue, longue robe pour les femmes, costumes pour les hommes, est attentive à leur prestation. « A l’époque, on écrivait « canaque », sans aucune intention péjorative, pour désigner les indigènes ».

Identifiant : Z14-003-00715

Source : Fonds Gutzwiller, Collection Archives PF

Droits : Droits réservés

Titre : « TAHITI –. Danses des Vahinées de Papeete au 14 Juillet »

Auteur : Max-François BOPP DU PONT (Tahiti 1904-1914)

Éditeur: Édition Marché Colonial

Période : 1906-1914Type : Carte postale

Tahiti, Place du Gouvernement, Fêtes du 14 Juillet. Installées sur deux lignes côte à côte, un groupe de « Vahinées » (« vahine ») effectue sa prestation devant une grande assemblée endimanchée. Elles sont toutes vêtues d’une longue robe « missionnaire » blanche avec, à la taille, une ceinture végétale, probablement faite de « auti » (Cordyline fruticosa). Un long collier au cou, fait de coquillages ou de graines, et une couronne de fleurs à la tête viennent parfaire leur costume. Au centre de ces deux rangées, une danseuse se promène entre les deux rangées, certainement la chef du groupe (« ra’atira »).

Identifiant : Z14-003-00710

Source : Fonds Gutzwiller, Collection Archives PF

Droits : Droits réservés

Titre : «TAHITI – Hyménés de Mooréa à Papeete, le 14 Juillet »

Auteur : Max-François BOPP DU PONT (Tahiti 1904-1914)

Éditeur: Édition Marché Colonial

Période : 1906-1914

Type : Carte postale

Description : Place du Gouvernement, Fêtes du 14 Juillet. A l’occasion des festivités du 14 Juillet, Papeete reçoit les représentants de chaque district, mais aussi des délégations des Îles-Sous-le-Vent venus participer aux concours de chants et de danses. Pour ces fêtes, une troupe de danseurs et de chanteurs de Moorea s’est jointe aux célébrations. En attendant leur tour, chanteurs et danseurs prennent la pose sous l’œil attentif du photographe Max-François Bopp Du Pont. Les hommes, arborant une allure militaire, sont vêtus d’un pantalon blanc à double bandes et d’une chemise à manches longues rehaussées de galons. Une partie de ces derniers portent un chapeau, tandis que l’autre un képi orné de fibre végétale. Les femmes, quant à elles, rentent fidèles au costume de l’époque. Une longue robe « missionnaire » blanche et une couronne de tête en fibre végétale constituent leur costume. Sur la gauche, un musicien assis sur l’herbe, simplement vêtu d’un pantalon, d’une chemise à manches longues et coiffé d’un chapeau, attend patiemment à côté de son tambour (« pahu »).

Identifiant : Z14-003-00700

Source : Fonds Gutzwiller, Collection Archives PF

Droits : Droits réservés

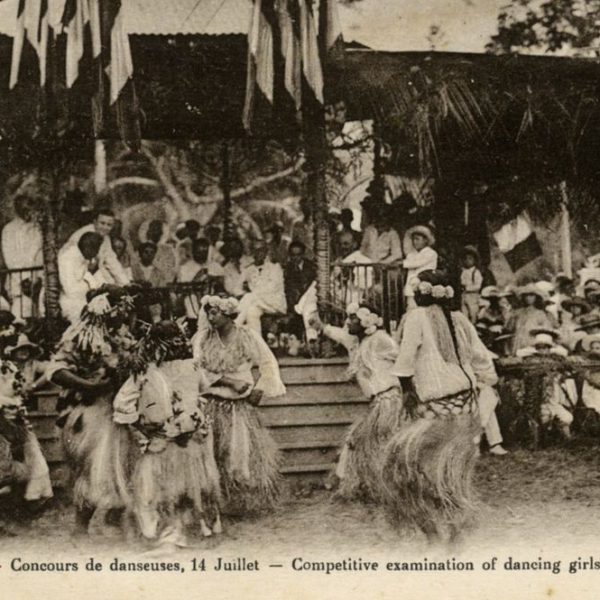

Titre : « 11 – TAHITI – Concours de danseuses, 14 Juillet – Competitive examination of dancing girls. 14th of July »

Auteur : G. SAGE

Éditeur: G. SAGE

Période: 1910-1930

Type : Carte postale

Description : Place du gouvernement, Fêtes du 14 Juillet. Au pied du Kiosque à Musique foisonné de drapeaux tricolores, un petit groupe de danseuses placées en cercle, participe activement au concours de danses organisés pour les festivités du 14 juillet. Elles sont vêtues d’une longue robe « missionnaire » blanche. Un « more » vient marquer leur taille, accentuant ainsi le mouvement de la danse. Un semblant de plastron en fibre végétale fait guise de couronne au cou, et à la tête, une couronne de fleurs pour certaines et en fibre végétale pour d’autre illumine leur visage. Les officiels et le jury sont installés sous le Kiosque à Musique. De chaque côté du kiosque, un abri fait de tôles et ornés de « nī’au » (palmes de cocotier) a été installé pour y recevoir les spectateurs. Tous sont vêtus de robes pour les femmes et de costumes pour les hommes. Un chapeau vient agrémenter la tenue de certains des spectateurs.

Droits : Droits réservés