Le journal mensuel gratuit d’informations culturelles Hiro’a du mois de novembre (N°146).

Disponible aux points habituels ou bien téléchargeable depuis le site www.Hiroa.pf ou les autres sites partenaires.

Au sommaire :

Miriama Bono, Directrice du Musée de Tahiti et des îles

Des livres, des îles, et un océan d’échanges

H ura Tapairu : l’expression libre de la danse

Les tiki redressés de Te Fiifii

Quand la reine Marau découvrait Paris

Les jeunes artisans tiennent Salon

L’histoire en miniature dans les timbres des archives

Échappée bretonne pour des artistes polynésiens

Le Festival Taputapua-tea célèbre la civilisation ma-ohi

J’embellis ma commune 2019 : créativité et valorisation des savoirs

Tupuna > Transit : un voyage audioguidé

Lien pour télécharger le magazine en version numérique : Hiro’a N°146 Novembre web_partie1 Hiro’a N°146 Novembre web_partie2FA’AARARA’A NĀ TE PIHA ‘OHIPA FAUFA’A TŪPUNA I TE HUIRA’ATIRA

E ‘ŌPANI TĀ NA PIHA TAI’ORA’A ‘E MĀ’IMIRA’A

MAI TE 28 NŌ ‘ATOPA ‘E TAE ROA ATU I TE 8 NŌ NOVEMA 2019 À COMPTER DU 28 OCTOBRE ET JUSQU’AU 08 NOVEMBRE 2019 INCLUS

À COMPTER DU 28 OCTOBRE ET JUSQU’AU 08 NOVEMBRE 2019 INCLUS

FERMETURE EXCEPTIONNELLE AU PUBLIC POUR TRAVAUX

DE LA SALLE DE CONSULTATION DU SERVICE DU PATRIMOINE ARCHIVISTIQUE ET AUDIOVISUEL DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Merci de votre compréhension

Le Chef de service

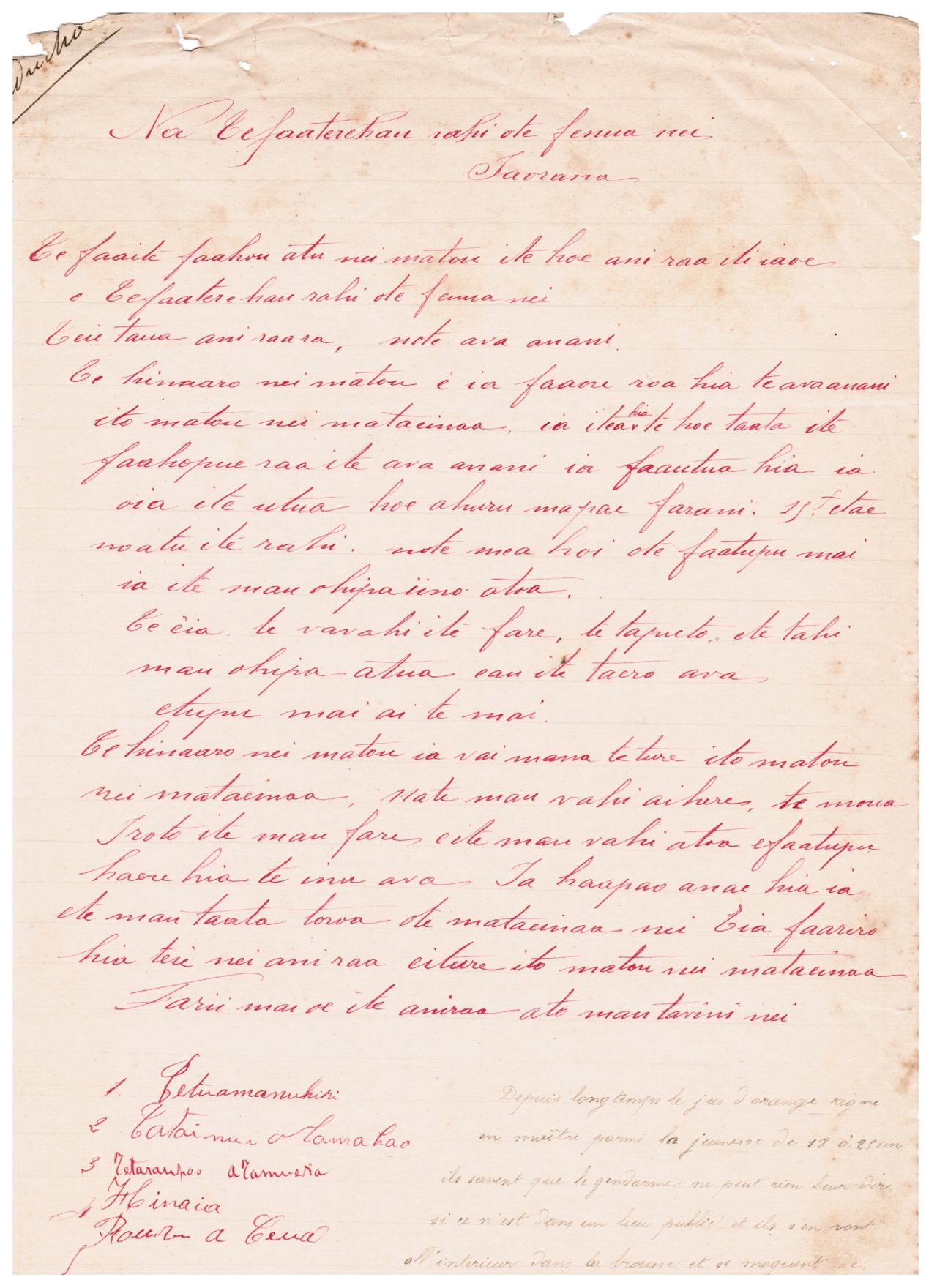

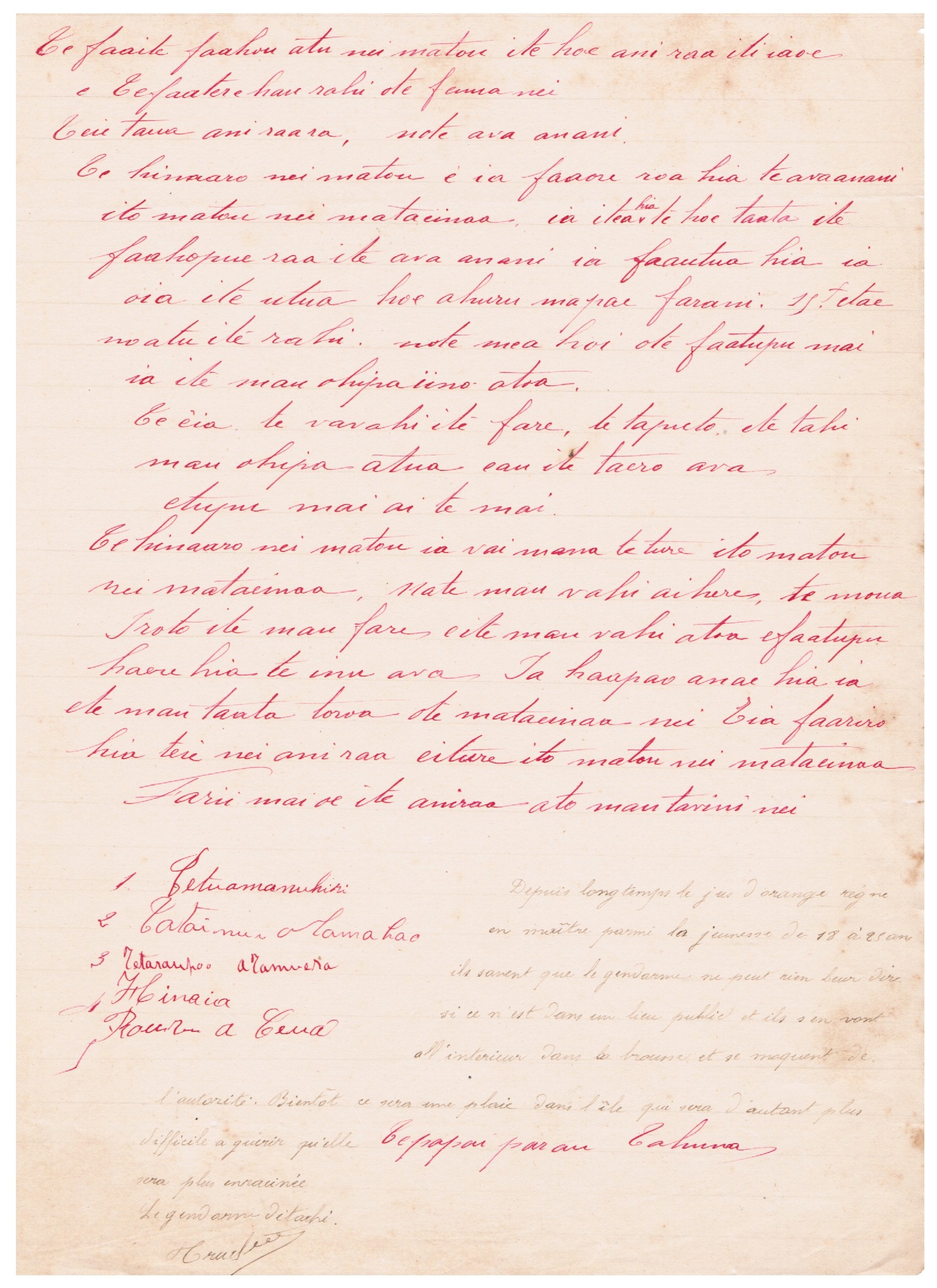

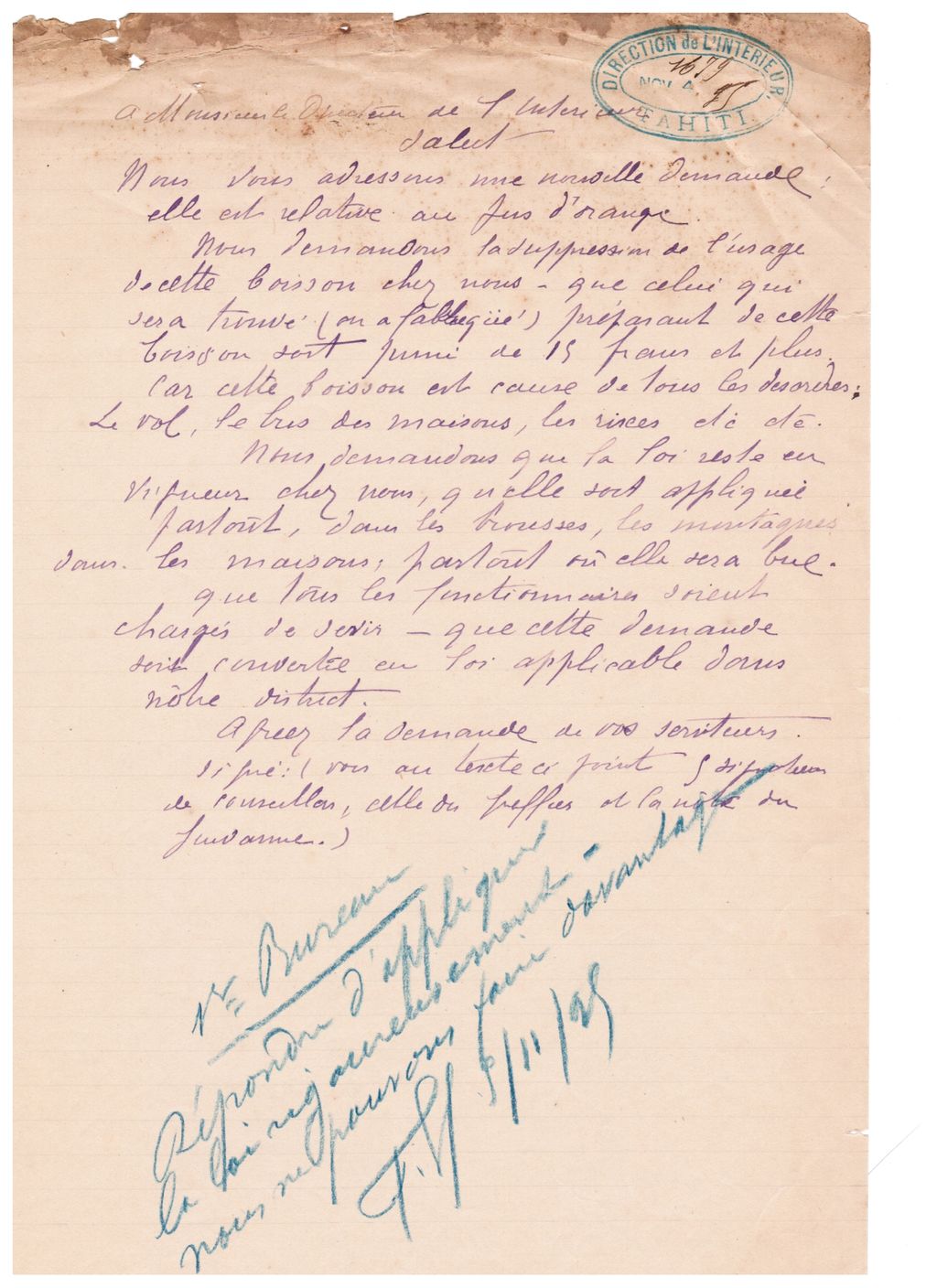

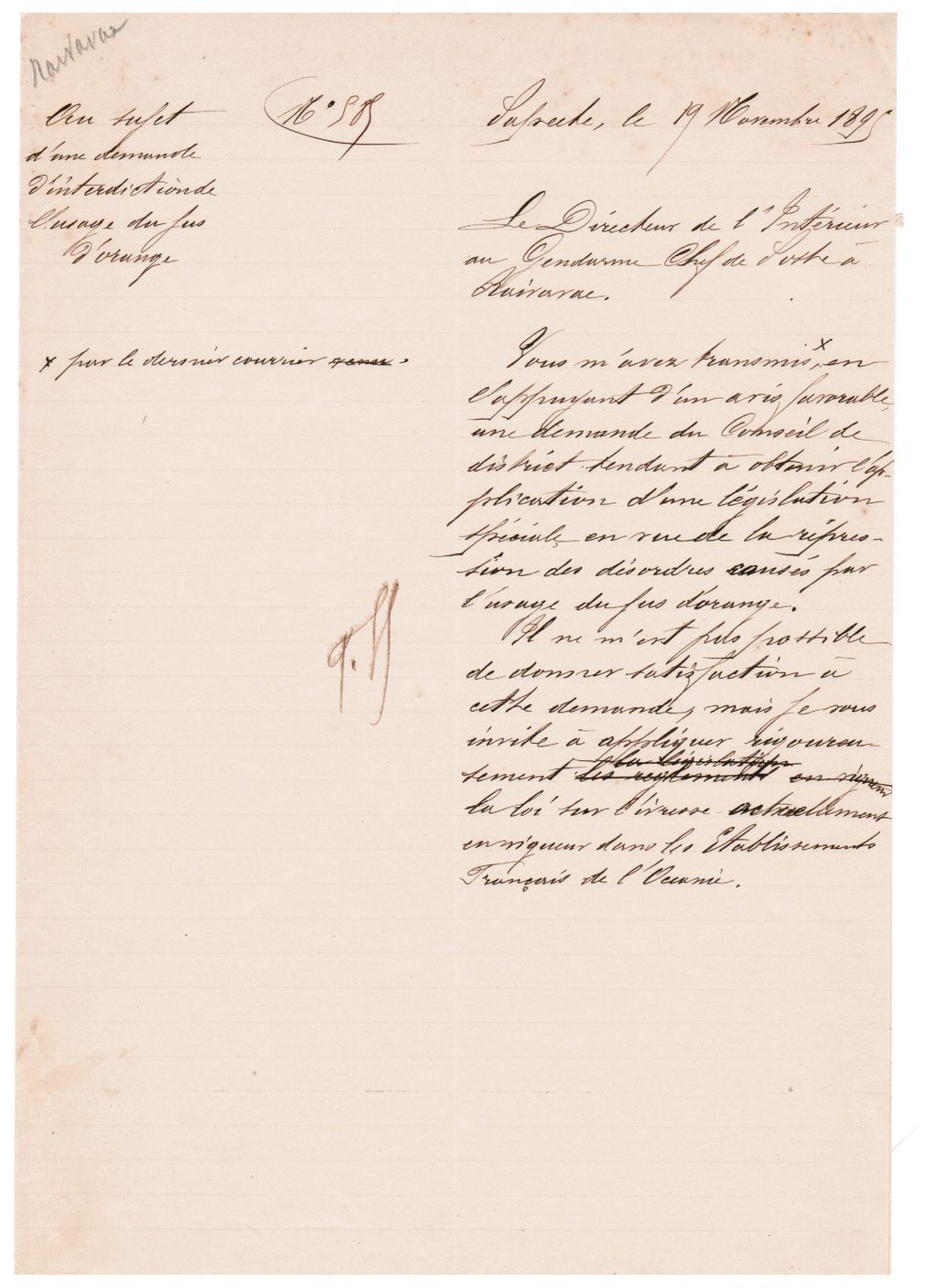

Au temps du protectorat, les autorités des Australes sont confrontées à un problème qu’elles n’ont pas le pouvoir de contrôler : la fabrication et la consommation de jus d’orange fermenté. Elles tirent rapidement la sonnette d’alarme sur les désordres que cet alcool confectionné en secret génère, mais il faudra plus de quinze ans avant qu’un gouverneur ne légifère jusque dans cet archipel où la liqueur est déjà devenue un fléau.

Au temps des Établissements français de l’Océanie, la consommation de ava anani, un alcool fait maison à base de jus d’orange, a pris des proportions inquiétantes pour des autorités locales démunies. « Depuis longtemps le jus d’orange règne en maître parmi la jeunesse de 18 à 25 ans ; ils savent que le gendarme ne peut rien leur dire si ce n’est dans un lieu public et ils s’en vont à l’intérieur dans la brousse et se moquent de l’autorité » s’alarme Truchet, dont c’est la fonction à Raivavae, dans une note adressée en novembre 1895 au directeur de l’Intérieur.

Estimant qu’il faut agir sans attendre, au risque que ces pratiques ne deviennent « une plaie dans l’île qui sera d’autant plus difficile à guérir qu’elle sera plus enracinée », le gendarme lui a fait parvenir une pétition signée du conseil de district qui réclame purement et simplement l’interdiction de la fabrication et la consommation de l’alcool d’oranges. À l’époque, il était uniquement habilité par la loi à surveiller les arrivages par goélettes des boissons alcooliques et leur vente et réprimer l’ivresse sur la voie publique. Les conseillers de Raivavae veulent donc des mesures coercitives radicales et la possibilité d’infliger de fortes amendes à ceux qui recèlent ou qui fabriquent ce breuvage, car « cette boisson est cause de tous les désordres : le vol, le bris des maisons, les rixes, etc. ». Ils demandent l’adoption d’une loi applicable par tous les fonctionnaires « dans notre district partout, dans les brousses, les montagnes, les maisons, partout où elle sera bue ».

Une requête à laquelle le directeur de l’Intérieur ne peut « donner satisfaction », d’autant qu’elle nécessite un décret qui ne peut être décidé qu’à Paris…. « Je vous invite à appliquer rigoureusement la loi sur l’ivresse actuellement en vigueur dans les Établissements français de l’Océanie » se contente-t-il de leur rappeler. Les Australes sont-elles trop loin des yeux du gouvernement de la colonie pour que cette inquiétude soit à son ordre du jour ?

Deux poids deux mesures

Ce n’est que quatorze ans plus tard, le 10 février 1909, qu’un arrêté du gouverneur va promulguer le décret du 28 octobre 1908 « interdisant dans la colonie la fabrication de toutes boissons fermentées ». Si le préambule de ce décret montre à quel point l’alcoolisme était devenu un fléau, il souligne aussi que la prise de conscience s’était limitée à ce qui était visible pour le gouvernement de la colonie à Tahiti et à Moorea : « Depuis de longues années, une des principales préoccupations de l’Administration locale des Établissements français de l’Océanie a toujours été (…) d’enrayer les ravages causés par l’alcoolisme. Pour atteindre ce but, des mesures absolument radicales ont été appliquées dans les archipels et elles ont donné les meilleurs résultats. À Tahiti même et à Moorea où la consommation des spiritueux était restée autorisée, de tels abus s’étaient produits qu’un décret du 21 janvier 1904 dut prohiber la vente des boissons alcooliques dans ces deux îles » sauf pour Papeete où est concentrée la population européenne. Pourtant lorsqu’il parle des archipels, le législateur ne précise pas qu’il s’agit des Marquises, des Gambier et des Tuamotu. Les Australes n’ont pas été concernées. Il faut encore attendre deux ans, le 14 janvier 1911, pour que le gouverneur prenne un arrêté réglementant la consommation des boissons alcooliques ou fermentées dans ces îles. Et il faudra patienter encore quelques mois pour que soit promulgué le 24 juin de la même année, le décret du 11 avril qui en prévoit l’interdiction à Tubuai, Raivavae et Rapa « pour les indigènes originaires des Établissements français de l’Océanie et Océaniens de toutes provenances » sous réserve d’autorisations écrites et personnelles délivrée par l’Administration. Une prohibition qui comprend toutes les boissons alcooliques et les parfums liquides à base d’alcool.

Si le préambule du décret de 1908 souligne les bienfaits de la réglementation, le nombre des contraventions « pour rixes et ivresse [ayant] immédiatement diminué dans de fortes proportions », il met aussi en exergue le fait que ces bons résultats étaient compromis depuis plusieurs mois par la fabrication et la mise en vente d’une bière locale. « Obtenue par la fermentation du miel avec adjonction de divers autres ingrédients », elle enivre rapidement et sa « consommation abusive parmi les indigènes » est vue comme « un véritable danger pour l’avenir de la colonie ». Seule sera donc autorisée la fabrication de « la bière proprement dite, dont la fabrication serait plutôt à encourager ». Comprenne qui pourra !

Texte : à partir d’une note de Michel Bailleul – Fonds du gouverneur 48 W 1079

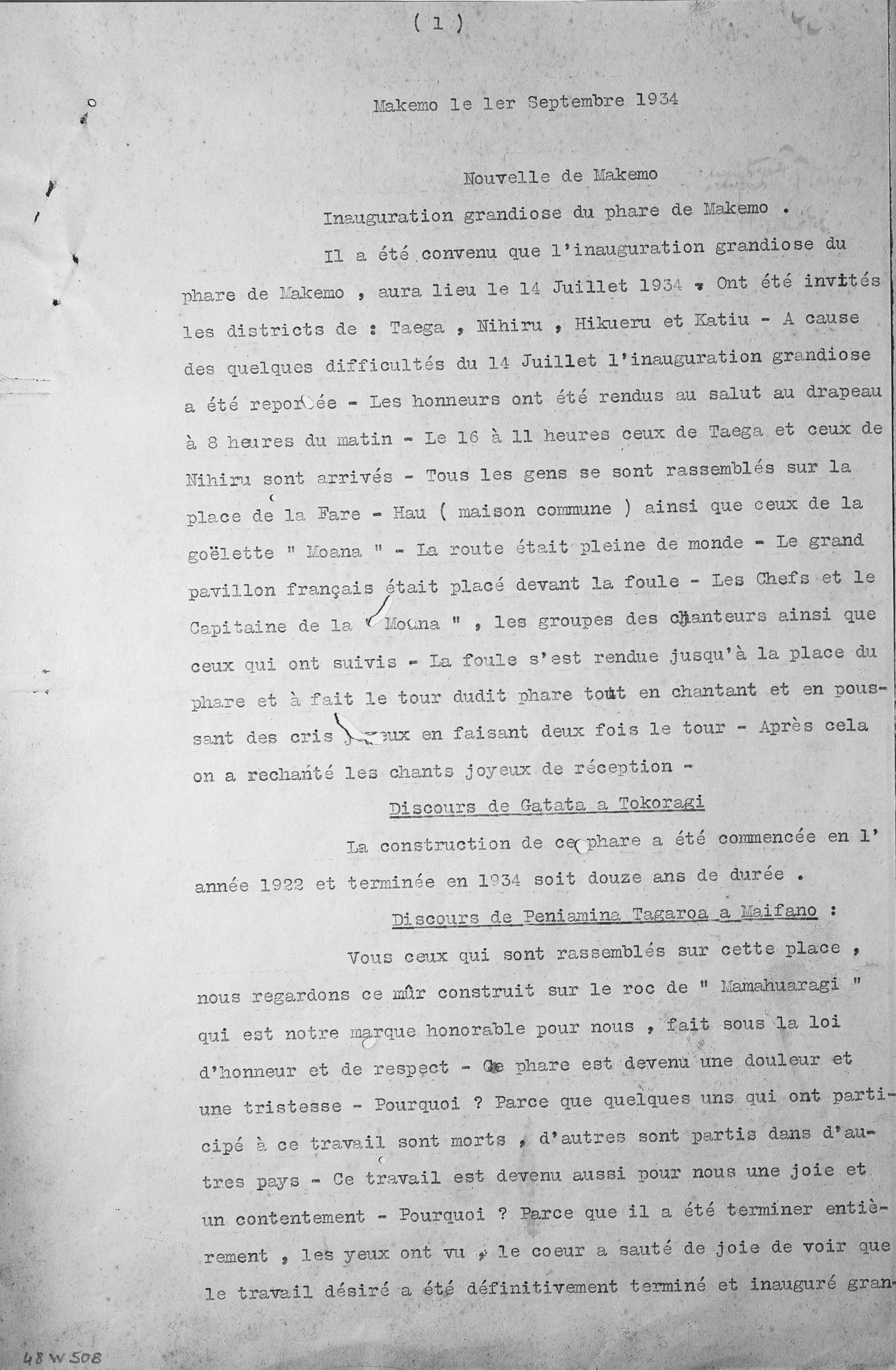

C’est en 1934, après douze années de construction, que le phare de Makemo est inauguré en grande pompe. Un phare qui, pourtant, n’était apparemment pas prévu, du moins sur cet atoll des Tuamotu.

Une foule nombreuse s’est rassemblée sur la place de la maison commune et s’est rendue en cortège, pavillon français en tête, suivie des chefs des districts et du capitaine de la Moana sur le site. On est en 1934 et la construction du phare de Makemo sur le roc de « Mamahuaragi » aura duré douze ans, comme la Bastille (!) est-il évoqué dans les discours des chefs de districts qui se succèdent pour le célébrer.

L’inauguration du phare de Makemo devait d’ailleurs se tenir le 14 juillet mais quelques difficultés en ont contraint le report deux jours plus tard. Ce bâtiment rappelle « la douleur de ceux qui sont décédés depuis ou qui sont partis pour d’autres pays » et qui avaient participé à son édification « mais aussi la joie que procure ce travail terminé » déclare Peniamina Tagaroa a Maifano. Posté à la fenêtre du phare, le capitaine le décrit comme « un travail sûr, admirable, beau et très nécessaire pour les marins ». C’est le gouverneur Lucien Montagné qui a eu le privilège de l’allumer, et l’évêque Amédée Nouailles, dont l’un des premiers postes aux Tuamotu était Makemo en 1899 en tant que prêtre, qui l’a béni.

Le phare de Makemo à Pouheva n’apparaît pas dans les registres de procès-verbaux de séances de la commission permanente du fonds de la commission des phares aux Archives nationales. Il semble que cet édifice ait été construit sur une initiative locale.

Dans la séance du 17 mai 1929 intitulée « Éclairage de l’archipel des Tuamotu », l’ingénieur en chef du service central des phares et balises débute son exposé de la façon suivante : « La question de l’éclairage de l’archipel des Tuamotu est née, avant la guerre, de la perspective de l’ouverture imminente du canal de Panama et de l’importance que pourrait rendre la situation de Tahiti comme point d’escale de la navigation transpacifique. (…) » L’une des routes envisagées en 1913 entre Panama et Tahiti passait par le sud des Marquises avec un phare à Fatuhiva, et par le nord-ouest des Tuamotu avec un phare à Matahiva. Après dix-sept ans de réflexion et d’études sur le problème de l’éclairage des abords de Tahiti, la commission est en présence de trois solutions : celle qui a été évoquée en 1913, une route qui traverse les Tuamotu par Fakarava et l’éclairage simultané des deux routes. La commission propose au Département des Colonies, à qui il incombe de prendre la décision, la solution suivante : mettre un feu sur Matahiva pour la route nord de l’archipel des Tuamotu ; à Napuka pour l’atterrissage en venant de l’est, puis à Kauehi et Aratika et à Fakarava et Niau pour le passage du centre. Le phare sur Fatuhiva est abandonné et aucune mention pour Makemo… Il existe cependant désormais bel et bien et c’est M. Ione, Patea, Roo a Anania qui en a été nommé gardien dès 1933 moyennant « une indemnité mensuelle de quarante francs (40 frs). »

Texte à partir d’une note de Robert VECCELLA – Fonds du gouverneur 48W 508 – 1934

Photo avec l’aimable autorisation de Tahiti Heritage.

Fond SPAA

Le journal mensuel gratuit d’informations culturelles Hiro’a du mois d’octobre (N°145). Disponible aux points habituels ou bien téléchargeable depuis le site www.Hiroa.pf ou les autres sites partenaires.

Au sommaire :

– dix questions à Nathalie Villereynier, responsable pédagogique et chef du choeur des adultes du Conservatoire artistique de la Polynésie française

– Poehere te metua, hommage musical à Bobby Holcomb

– Un concert pour découvrir Natihei, de The Voice kids

– Se libérer grâce au théâtre !

– Pina’ina’i, la guérison des maux par les mots

– Les hīmene ru’au vont résonner à la pointe Vénus

– Le phare de Makemo sort de l’ombre

– Arts sonore et visuel au programme des vacances

– Le centre des métiers d’art se met lui aussi au reo tahiti

– Te tahi nau fa’a’ohipara’a nō te ‘ ō rā ‘e te ‘ ūmara

– Les collections de Jean Guiart au Musée de Tahiti et des îles

– L’équilibre de Heiata Aka

– Ramona Tevaearai : une jeune voix de l’artisanat

– Mahealani Amaru : « Nous avons notre forme

– Le fléau du « jus d’orange » aux Australes

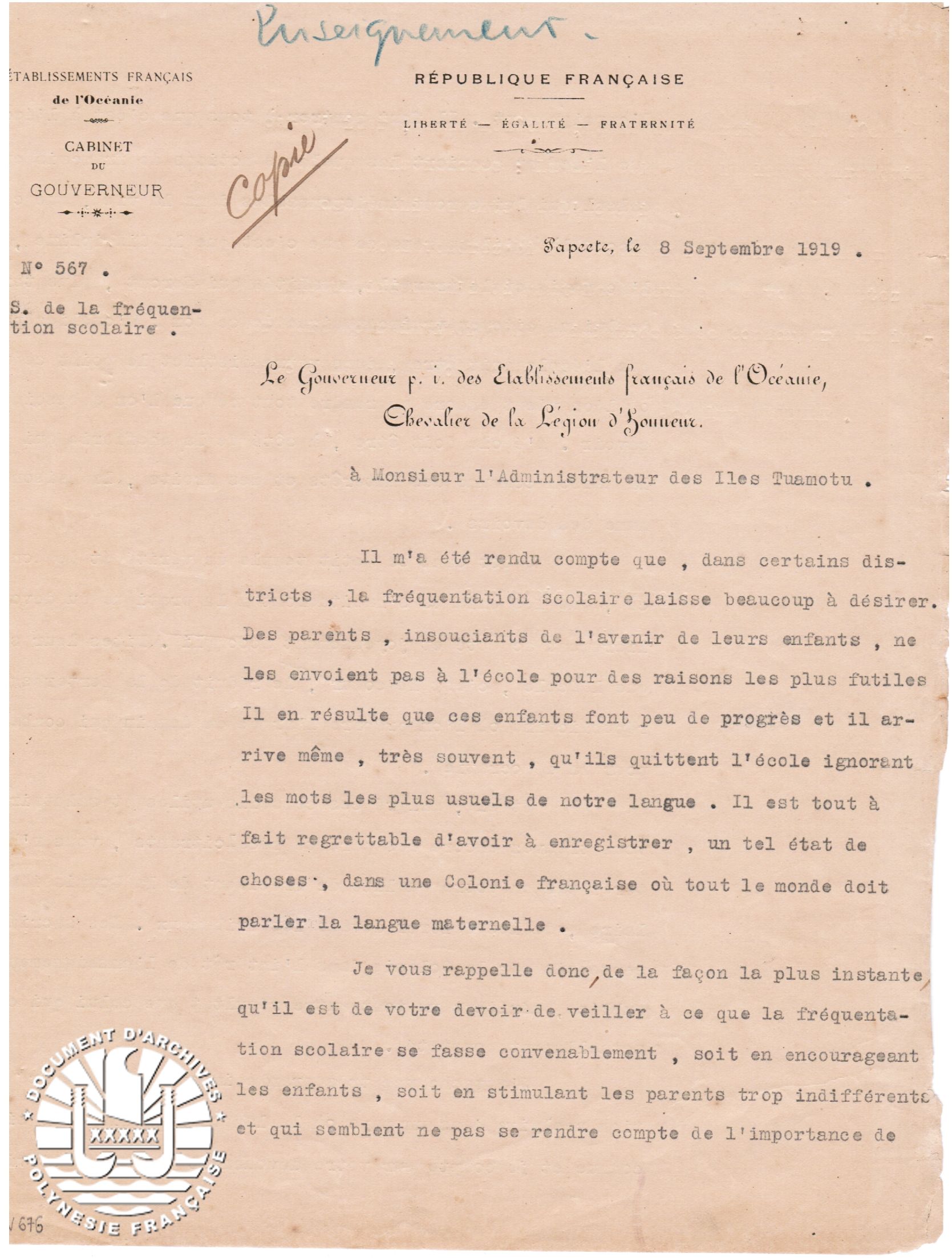

Au temps du protectorat, l’éducation aux Tuamotu n’est pas une priorité et souvent les écoles n’ont d’école que le nom. Après la Première Guerre mondiale, sur fond de patriotisme, le gouverneur Jocelyn Robert prend à bras le corps la question de l’éducation dans les îles éloignées. C’est ainsi qu’une école centrale est créée à Fakarava pour former les futurs instituteurs et cadres des Tuamotu. Sa directrice Madeleine Moua, épouse Terorotua, a tout consigné.

Au temps du protectorat, puis jusqu’à la fin du XIXe siècle, l’enseignement aux Tuamotu est confié aux missionnaires. Après 1905, et jusqu’en 1914, la politique de séparation de l’Église et de l’État a pour conséquence de délaisser l’instruction des enfants dans les archipels. Après la Première Guerre mondiale, les tensions se sont apaisées entre l’administration et la Mission. Cet apaisement est dû surtout au fait que le gouvernement de la colonie n’a pas les fonds suffisants pour mener une politique scolaire efficace et cohérente, notamment en recrutant des instituteurs et institutrices civils qualifiés (et acceptant de « s’exiler » loin de la capitale !). Quelques missionnaires sont donc subventionnés, avec réticence.

Les populations des atolls sont demandeuses d’instruction pour leurs enfants, mais elles ne voient pas d’un bon œil le départ de quelques-uns pour Tahiti.

En 1919, le Gouverneur Jocelyn Robert, tirant les leçons du conflit mondial qui vient de se terminer, souhaite que le patriotisme demeure profondément ancré dans l’esprit des habitants de la colonie. Il s’indigne de la faible fréquentation des écoles, de l’indifférence de bon nombre de parents. En juillet 1923, le gouverneur demande à l’administrateur de choisir huit îles. Dans chacune d’elles sera construite une école. Dans un premier temps, en vue de diriger ces écoles, un enfant de chaque île, âgé d’environ dix ans, sera envoyé comme boursier pensionnaire à l’école centrale de Papeete. « Dès que votre choix sera fixé, vous ferez prendre aux parents l’engagement de faire suivre à leurs enfants la carrière d’instituteur dans leur archipel d’origine. […] Je compte sur vous pour faire ressortir aux yeux des indigènes les avantages que présentera pour leurs enfants une situation d’instituteur dans leur pays, en même temps que le bénéfice à retirer pour la jeunesse locale du fonctionnement dans leur île d’une école française. »

Mais en août 1923, le Conseil de district de Katiu exprime une autre idée : créer une école centrale aux Tuamotu, en l’occurrence à Fakarava. « L’expérience a démontré, Monsieur l’Administrateur, que les fonds répartis entre divers districts pour y maintenir des écoles étaient de l’argent gaspillé en pure perte. »

L’idée est retenue, et en attendant, des écoles publiques sont créées, avec des « maîtres et maîtresses non pourvus des diplômes réglementaires ». Enfin, le 13 septembre 1927, paraît l’arrêté portant création « d’une école primaire élémentaire de garçons destinée à former le personnel enseignant et les cadres de l’archipel des Tuamotu à Fakarava, sous la dénomination d’École Centrale des Tuamotu. Le régime de l’école est l’internat. […] L’enseignement y est donné en français. La sanction des études est le certificat d’études primaires métropolitain et si possible le Brevet local d’enseignement ».

À la même date, par décision du gouverneur, le couple Terorotua est nommé, elle comme directrice, lui comme instituteur adjoint chargé de l’économat et des enseignements pratiques (travaux manuels, navigation, pêche, etc.).

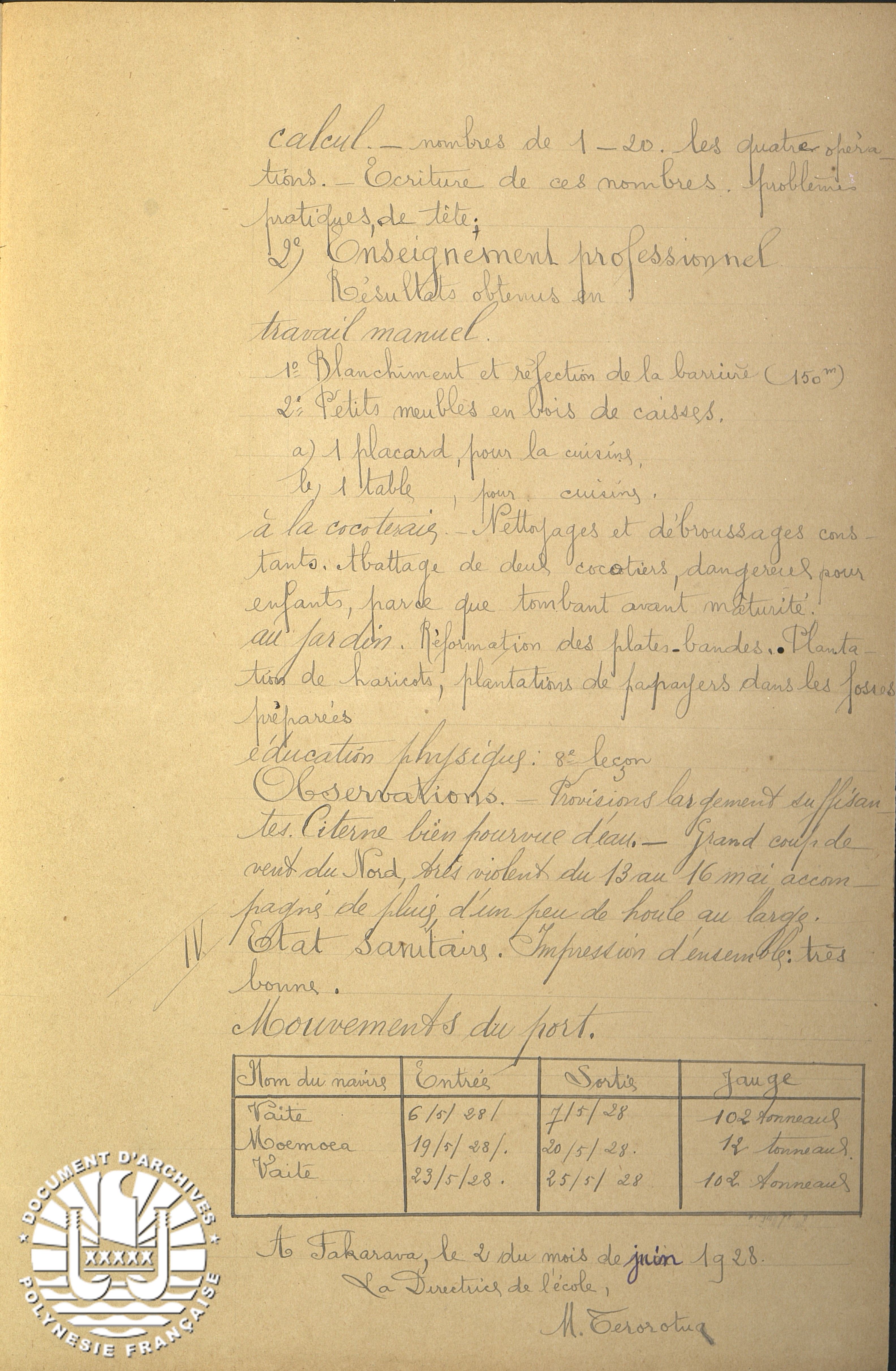

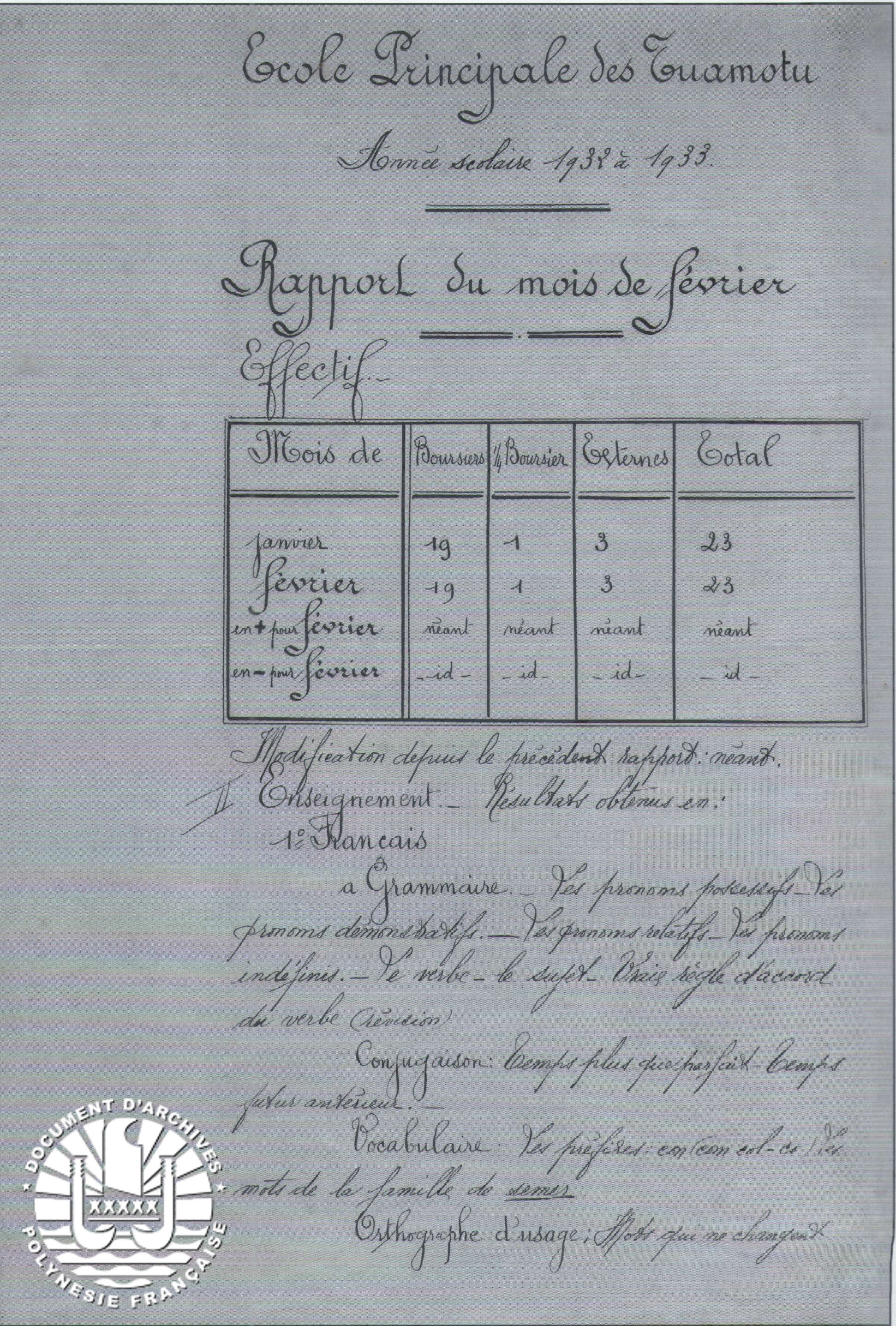

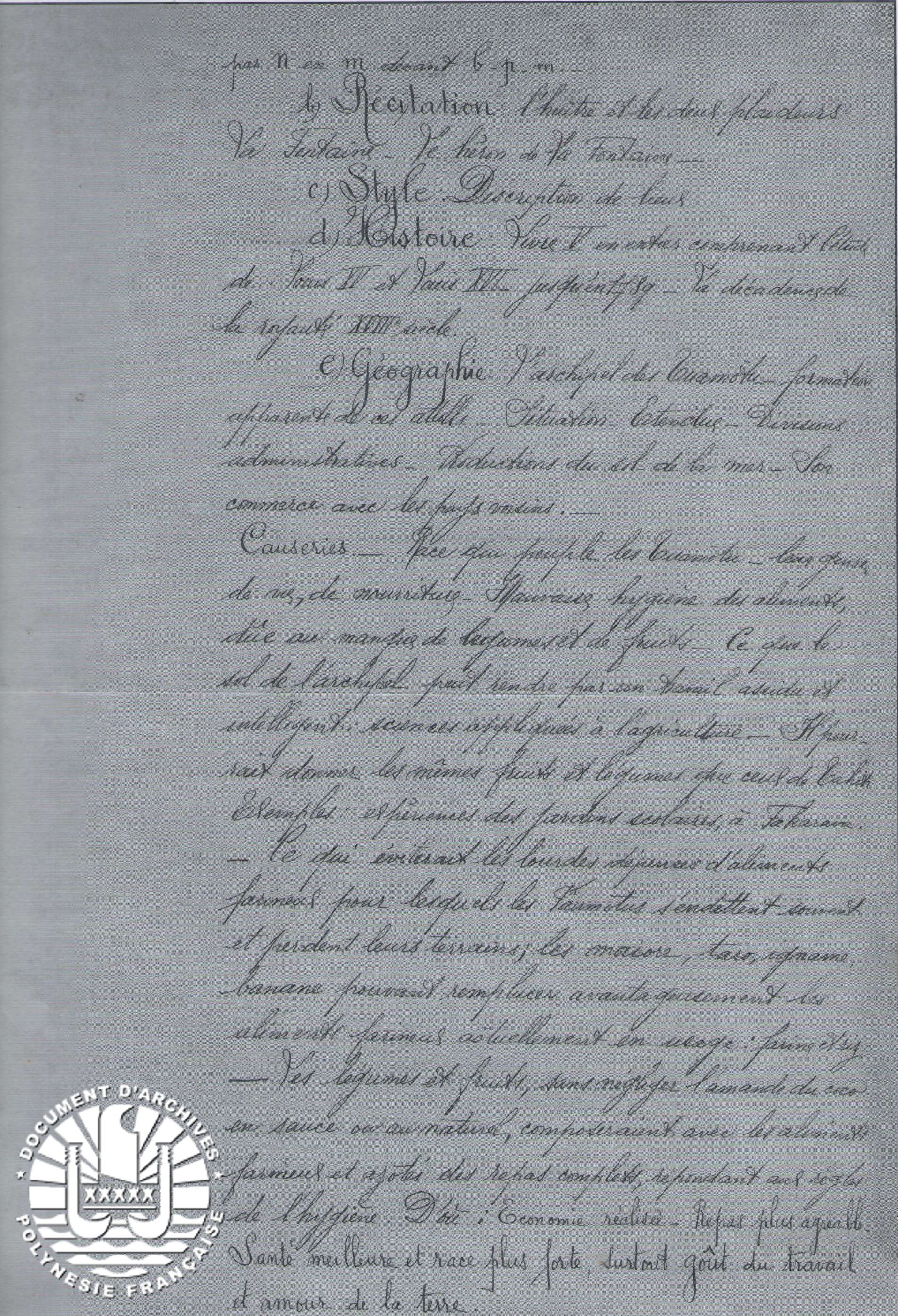

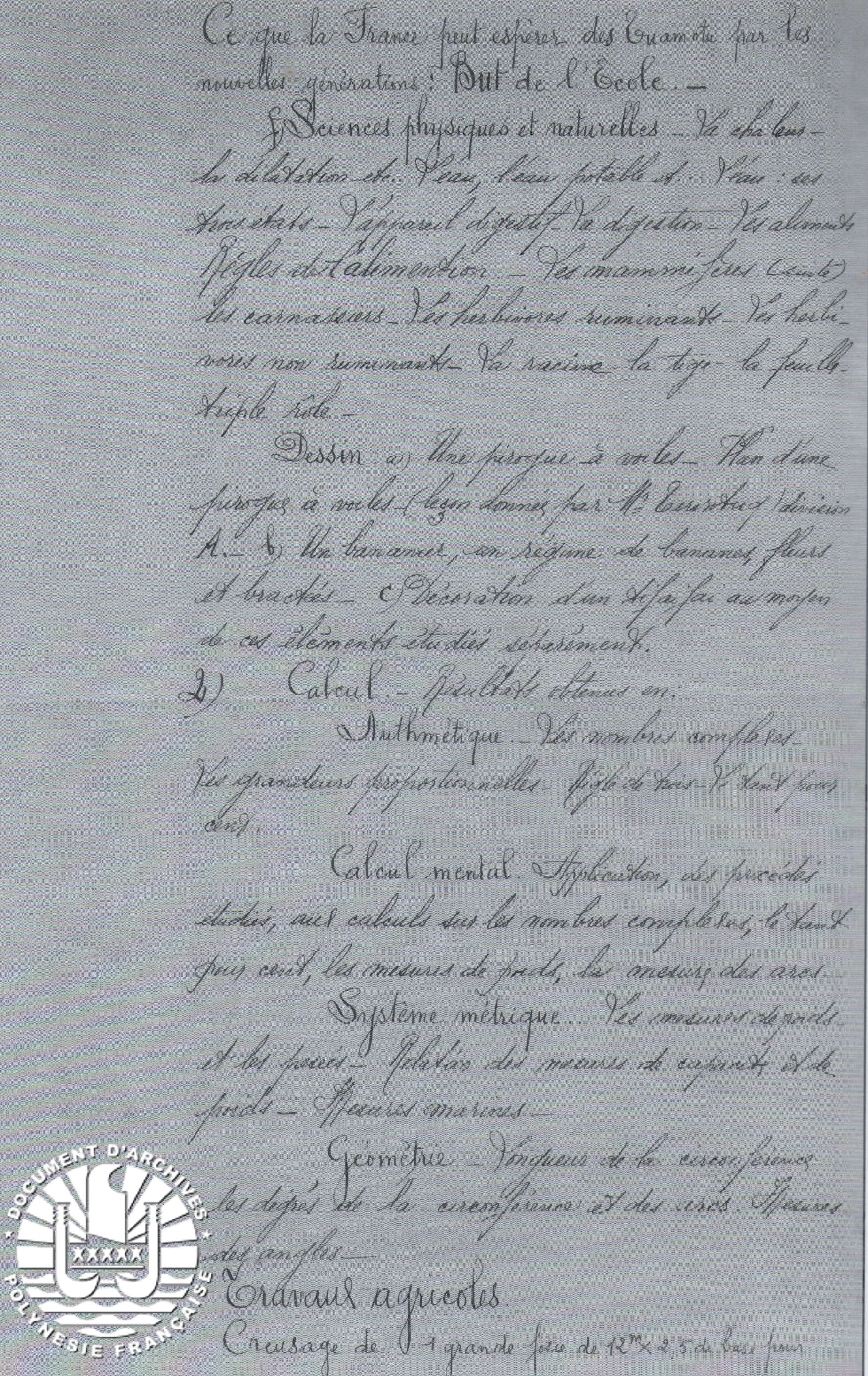

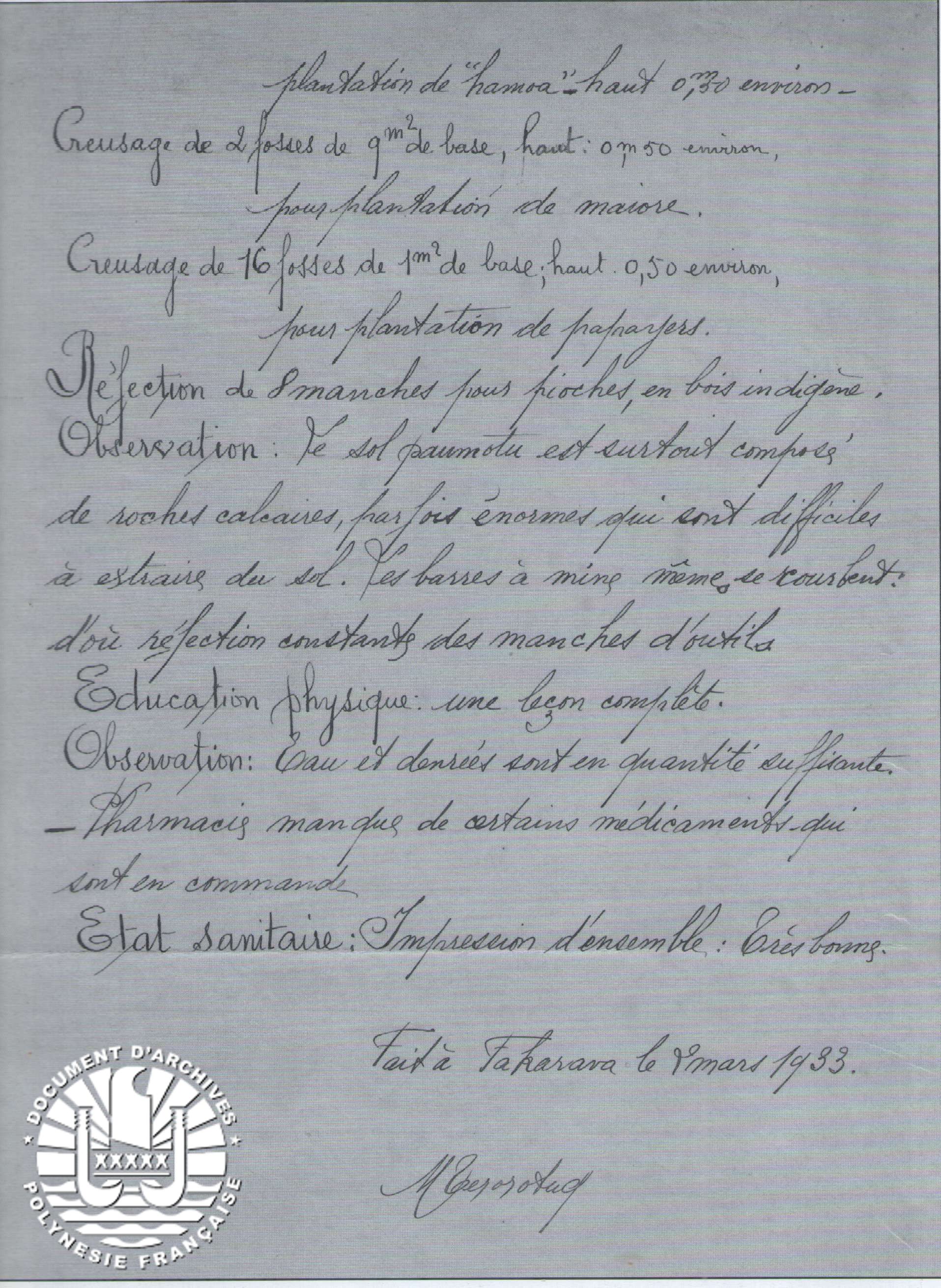

Des témoignages précieux

La directrice Madeleine Terorotua (qu’on connaît mieux sous le nom de Madeleine Moua) a rédigé un rapport pour chaque mois de ses années d’enseignement à Fakarava. Les archives ont conservé quatorze rapports pour 1928-1929, et dix rapports pour 1933-1934. Ces rapports sont rédigés à la plume, d’une belle écriture, véritable exercice de calligraphie et comptent plusieurs rubriques (effectif, transformations matérielles, enseignement, état sanitaire, mouvement du port). L’effectif est au départ d’à peu près dix-neuf élèves internes. Mais il atteint vingt-six dans les années 1930, auxquels s’ajoutent sept externes. Les transformations matérielles englobent l’entretien général des bâtiments (salles de classes, dortoir, cuisine, clôtures, mobilier, « réfection de 8 manches pour pioches, en bois indigène »…). L’enseignement y est détaillé : écriture, conjugaison, poésie avec Les fables de La Fontaine, histoire de France, géographie de la France, mais aussi de l’archipel… on y apprend à dessiner une pirogue, un bananier, des motifs de tifaifai… Il y a aussi des « causeries » : celle de février 1933 porte sur ce qu’il serait bon de faire pour améliorer le sort des Paumotu, avec en conclusion « Santé meilleure et race plus forte, surtout goût du travail et amour de la terre ».

L’enseignement professionnel comporte des travaux manuels (placards, tables) et des travaux agricoles (débroussage, jardinage).

La directrice est attentive à l’état sanitaire de ses élèves, ainsi qu’à celui de la population. Elle fait état d’une épidémie de rougeole du 5 au 28 janvier 1929. (Elle a pu soigner de nombreux malades grâce aux « conseils reçus des docteurs ».) « L’instruction physique, écrit-elle en 1929, l’habitude du travail, fortifient énormément ces jeunes enfants qui augmentent normalement de poids, en général ; et qui surtout résistent mieux aux grippes apportées souvent par les bateaux. Ce n’est pas le même cas chez les adultes et les enfants du village. Je suis bien contente de ce progrès, car, pendant la 1ère année scolaire, ils toussaient facilement. Les Paumotu, je crois, ont l’appareil respiratoire assez faible. »

Dans l’ensemble, elle est satisfaite. Elle surveille la provision d’eau dans la citerne et passe régulièrement commande de médicaments. Elle a organisé son école « comme un chantier, où dès le lever, petits et grands emploient bien leur temps, pour prendre leur envolée à 16 h 40 pour la promenade journalière ». Madeleine Moua demande, à la fin des années trente, à revenir enseigner à Papeete. Les rapports la concernant sont particulièrement élogieux.

Texte : note de Michel Bailleul – Fonds du gouverneur 48W 676-677

Rencontre avec Hoani Clark et Manuarii Hanere, stagiaires CVD (corps des volontaires au développement) et Francis Stein, chef du service du patrimoine archivistique et audiovisuel. Propos recueillis par Francis Stein. Photos : SPAA

Le dispositif « Corps de volontaires au développement » a pour objectif principal de favoriser l’adaptation à l’emploi et l’insertion professionnelle des futurs jeunes cadres polynésiens âgés de moins de trente ans, sans emploi et détenteurs d’un diplôme de deux ou trois années d’études après le baccalauréat, dans des secteurs d’activités publics ou privés. Le service du patrimoine archivistique et audiovisuel accueille actuellement deux volontaires, Hoani Clark et Manuarii Hanere. Ces deux stagiaires mettent ainsi un pied dans la vie active et comptent sur cette expérience pour enrichir leurs activités professionnelles futures.

Quelles raisons vous ont poussés à choisir le SPAA comme lieu de stage ?

Hoani Clark : J’étais très intéressée par le SPAA, car ce service conserve toutes sortes de « trésors patrimoniaux » indispensables lorsqu’on mène des recherches scientifiques, historiques et foncières.

Manuarii Hanere : Dans le cadre de mes études universitaires, j’avais effectué un stage au sein du SPAA. Dès l’obtention de ma licence, j’ai souhaité approfondir les points que je n’avais pas pu voir lors de ce premier stage. C’est pourquoi j’ai postulé.

Quelle est la particularité du stage que vous y effectuez ?

HC : Je suis en direct avec les archives comme le fonds de justice et les revendications des terres.

MH : Pour ma part je traite les commandes des usagers.

Cela demande-t-il des qualités particulières ?

HC : Il faut savoir s’adapter et maitriser la bureautique, les outils informatiques.

MH : Il faut aussi avoir une bonne mémoire afin de ne rien oublier lors du traitement des commandes. Cela nécessite de retenir le fonds où se trouvent tels ou tels documents. Enfin, il faut être à l’aise au contact du public.

Sur quel type de tâches travaillez-vous ?

HC : J’ai effectué le tri de fonds d’archives. Je me charge notamment de l’indexation des minutes de première instance et je numérise des documents pour ensuite les estampiller et les assembler si plusieurs pages sont associées comme les généalogies.

MH : J’accueille les usagers, je les conseille, les oriente. Je traite les commandes avec la rédaction d’attestations et de courriers.

Comment procédez-vous pour satisfaire les demandes des usagers ?

HC : Je m’applique à mettre à jour des tableaux d’indexation pour faciliter la recherche de documents demandés.

MH : Afin de satisfaire chaque usager, il est important d’avoir toutes les informations nécessaires au traitement des commandes dont ils nous font part. De plus, il nous faut être courtois et aimables.

Quelles sont vos préférences en termes de prestations rendues en faveur du public ?

HC : Ce que je préfère, c’est la recherche en magasin et la préparation des documents demandés par les chercheurs.

MH : J’aime le travail bien accompli. Certains usagers ont des demandes très importantes, et j’aime lorsqu’ils sortent du SPAA satisfaits avec tous les documents commandés, mais également les réponses que nous leurs avons apportées.

Rencontrez-vous des difficultés particulières ?

MH : Comme toujours lorsqu’il est question de services, nous devons assurer nos prestations quel que soit l’effectif présent par exemple.

Combien de personnes vous rendent visite quotidiennement ?

HC : Pour ma part, il n’y a que les chercheurs qui nous rendent visite. On en reçoit quotidiennement un à deux.

MH : Cela varie. Il y a certains jours où le nombre de visiteurs peut atteindre la cinquantaine voire plus, et d’autres ou nous en recevons moins d’une vingtaine. Nous avons moins de visiteurs pendant les périodes de vacances scolaires. Si la majorité des visiteurs ont entre 35 et 75 ans, nous constatons la visite d’un nombre croissant de jeunes.

Quels constats tirez-vous de l’état des documents d’archives dont les usagers sollicitent des copies ?

HC : La plupart des documents d’archives sont anciens et donc fragiles. Le fait d’avoir numérisé certaines archives permet de ne pas manipuler les documents originaux.

MH : Certains de nos documents sont en bon état, d’autres ont été détériorés par le temps et l’humidité et malheureusement nous n’avons pas toujours d’autres copies. Certains documents ont été mal protégés avant leur versement au SPAA, ce qui explique leur rapide détérioration.

A quoi ces documents peuvent-ils bien leur servir ?

HC : Les usagers veulent généralement avoir accès aux archives pour les aider dans leurs démarches foncières. Cela permet également aux chercheurs de trouver des informations scientifiques et historiques pour compléter leurs recherches.

MH : Pour la plupart, il s’agit d’affaires foncières. Pour d’autres, il s’agit de constituer leur arbre généalogique.

Quelle est votre définition personnelle des archives ?

HC : De mon point de vue, c’est un héritage du patrimoine qu’il est nécessaire de conserver pour tous.

MH : Les archives participent au travail de mémoire. Ce sont les seules traces que nous possédons à l’heure actuelle sur l’histoire de notre fenua.

Si un jour vous disposiez d’un budget conséquent pour développer la valorisation du patrimoine archivistique et historique, quelles seraient vos priorités ?

HC : J’effectuerais la rénovation du bâtiment, j’optimiserais les magasins de conservation et la salle argentique.

MH : Mes priorités iraient à la numérisation des documents avant qu’ils ne se détériorent. De plus, un travail sur le bâtiment serait à envisager afin de mieux conserver toutes les archives qui nous sont versées.

Si l’on vous confiait les clés des magasins d’archives pour une semaine, dans lequel souhaiteriez-vous découvrir le passé historique du fenua ?

HC : Je voudrais découvrir le fonds 152W, plan cadastral pour apprendre le nom des terres des îles de la Polynésie, en particulier les terres de la commune de Paea.

MH : A mon sens, tous les magasins seraient à visiter, car si on veut absolument découvrir notre passé historique, il ne faut pas se limiter à la découverte d’un seul magasin, mais au contraire être curieux et les visiter tous.

Avez-vous eu l’occasion de recevoir des gens de votre île, de votre famille ?

MH : Pour ma part oui. J’ai même eu la surprise de voir des gens que je ne connaissais pas du tout mais qui portait le même nom de famille que moi. Certains d’entre eux m’ont appris le lien qui pouvait nous unir.

Cette expérience au SPAA va-t-elle vous servir pour vous insérer dans la vie active ?

HC : C’est ma première expérience dans la vie active donc oui.

MH : Oui et à tous les niveaux : tant dans le relationnel avec les usagers que dans la manière de travailler en équipe.

Qu’envisagez-vous comme métier ?

HC : Je souhaite devenir professeur de tahitien-lettres. Travailler au sein du SPAA me permet de découvrir les archives qui y sont conservés pour pouvoir faire mes recherches et rédiger mon mémoire.

MH : A l’heure actuelle le métier d’agent archiviste me plairait beaucoup.

Quel message voudriez faire passer sur le SPAA ?

HC : Malgré un effectif limité, le SPAA, conserve du mieux qu’il peut les archives du pays et notamment les revendications des terres qui peuvent être consultées par tous. J’invite la population à s’intéresser à ces « trésors patrimoniaux » et à participer à la conservation de ces documents d’archives. Les équipes du SPAA sont toujours ravies d’accueillir des visiteurs.

MH : Le Service du Patrimoine Archivistique et Audiovisuel est le garant de notre passé. Il faut venir y faire un tour et pourquoi pas y travailler, car bien que la tâche soit titanesque, cette mission est source de satisfaction. Certains documents privés ou publics, nous apprennent beaucoup de notre passé.

Le journal mensuel gratuit d’informations culturelles Hiro’a du mois de septembre (N°144). Disponible aux points habituels ou bien téléchargeable depuis le site www.Hiroa.pf ou les autres sites partenaires.

Au sommaire :

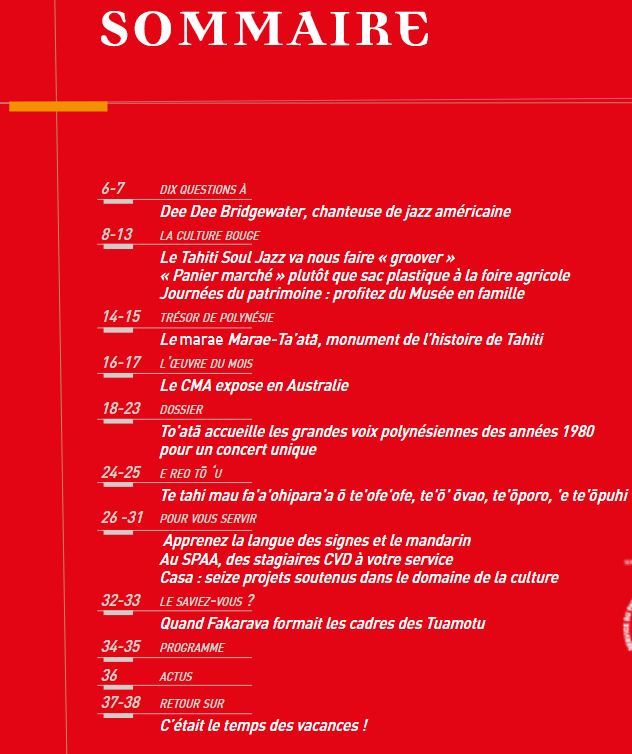

– dix questions à Dee Dee Bridgewater, chanteuse de jazz américaine – Le Tahiti Soul Jazz va nous faire « groover » – « Panier marché » plutôt que sac plastique à la foire agricole – Journées du patrimoine : profitez du Musée en famille – Le marae Marae-Ta’ata, monument de l’histoire de Tahiti – Le CMA expose en Australie – To’ata accueille les grandes voix polynésiennes des années 1980 pour un concert unique – Te tahi mau fa’a’ohipara’a o te’ofe’ofe, te’o ovao, te’o oporo, ‘e te’opuhi – Apprenez la langue des signes et le mandarin – Au SPAA, des stagiaires CvD à votre service – Casa : seize projets soutenus dans le domaine de la culture – quand Fakarava formait les cadres des Tuamotu

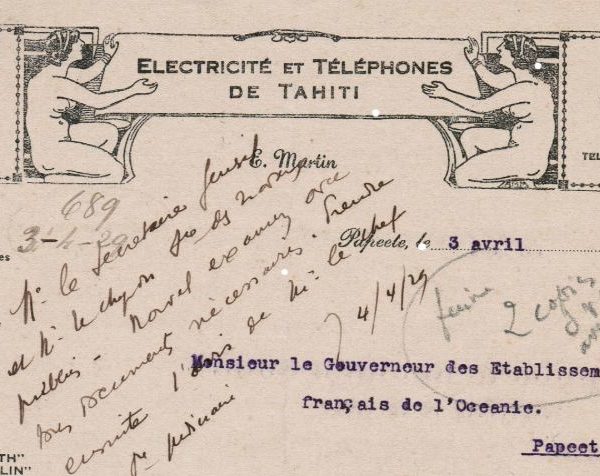

Pas simple de se faire payer une facture quand le client juge le service insuffisant ! La compagnie Électricité & Téléphone de Tahiti en charge du réseau téléphonique à la fin des années 1920 se lance dans un bras de fer avec la colonie pour obtenir gain de cause.

Trente-et-un décembre 1928. Émile Martin, directeur de la compagnie Électricité & Téléphone de Tahiti adresse une facture au service des Postes et Télégraphes d’un montant de 3 000 Fcfp. Celle-ci correspond aux primes mensuelles du dernier trimestre de l’année pour l’utilisation de la ligne téléphonique.

Douze janvier 1929. Le chef du service des Postes et Télégraphes informe le gouverneur qu’il réserve sa signature pour le paiement de cette facture et remet en cause le bon fonctionnement du réseau téléphonique au cours du trimestre. Il s’appuie pour cela sur les rapports de deux conducteurs du service des Travaux publics sur les dysfonctionnements sur les lignes téléphoniques. C’est d’abord le rapport émanant du conducteur Alfonsi, de la subdivision de Taravao, qui précise que si les communications sont « assez bonnes » dans un sens, elles ne sont pas toujours possibles dans l’autre. L’auteur du rapport estime qu’il faudrait réviser entièrement l’installation des réseaux, et remplacer les appareils défectueux. Le second rapport émane du conducteur Cazabon, de la Subdivision de Papeete-Districts pour les lignes téléphoniques. Il est beaucoup plus critique que le premier assurant même que sur certains tronçons la ligne n’a jamais existé tandis que sur d’autres il faut hurler dans les appareils pour s’entendre. Il dénonce des installations vétustes. Six mars 1929. Émile Martin s’adresse au gouverneur pour le « prier de vouloir bien faire mandater [sa] facture de frs. 3 000. […] . » Il défend le service fourni affirmant qu’une seule interruption a été signalée en novembre, à laquelle il a remédié et rappelle que le contrat passé avec la colonie stipule que le bon fonctionnement sera admis s’il n’est pas constaté plus de deux interruptions d’un maximum de quatre jours sur un point quelconque de l’ensemble du réseau.

Il réclame donc son dû, « attendu que l’exploitation téléphonique est très onéreuse et sans profit pour l’entrepreneur. » S’ensuivent plusieurs échanges de courriers entre le gouverneur et Émile Martin, qui ne nie pas la vétusté de l’installation, mais affirme que cela n’entraîne pas forcément un mauvais fonctionnement. Ce dernier justifie également l’absence d’investissement dans un nouveau réseau en raison d’une incertitude vis-à-vis du renouvellement du contrat pour les dix ans à venir.

Quinze avril 1929. Le gouverneur rédige : « Au terme de l’article 4 (dudit) marché, la prime est payable trimestriellement après constatation du bon fonctionnement du téléphone pendant chaque trimestre. » Les deux rapports sont formels : le téléphone a mal fonctionné. « L’Administration ne s’est donc pas cru autorisée à vous mandater pour cette période la prime en question et je regrette de ne pouvoir modifier ma décision. » On ne sait pas si les 3 000 francs ont été payés. Ce qui est sûr, c’est qu’Émile Martin a cédé son activité téléphonique le 4 décembre 1930 à la Colonie des Établissements Français d’Océanie. ◆

Pratique

-

Service du Patrimoine Archivistique Audiovisuel (SPAA)

-

Dépôt des archives quartier Alexandre – Tipaerui . Papeete

-

Tél : 40 419 601

-

service.archives@archives.gov.pf

Émile Martin

Né à Papeete, Émile Martin (1879-1959) est un industriel et commerçant. C’est lui qui a construit en 1912 le premier cinéma de Tahiti avant de racheter en 1917 avec deux associés, une petite usine électrique à laquelle était jointe une entreprise d’installations téléphoniques. Il devient en 1921 le seul propriétaire de l’affaire. À cette époque, deux meubles standards permettent de desservir un réseau comprenant deux cent dix postes, dont vingt-huit dans les districts

Texte : ASF à partir d’une note de Michel Bailleul – Photos : droits réservés SPAA – Archives PF

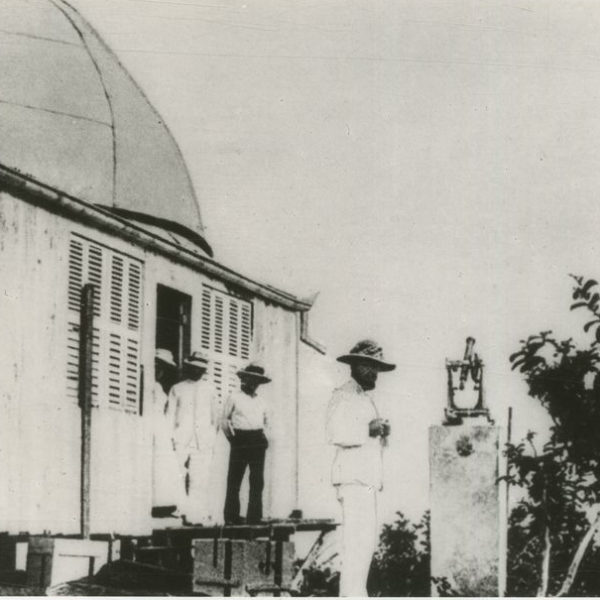

Milan Rastislav Štefànik, astronome d’origine Tchèque, a créé un observatoire à Tahiti et fortement contribué à promouvoir le mythe de Tahiti en Europe.

« M. Stephanik prie le public de bien vouloir s’abstenir de monter à l’observatoire de Faiere en dehors de certains jours, qui seront fixés ultérieurement », peut-on lire dans le Journal officiel des Établissements français de l’Océanie en date du 26 mai 1910 où se côtoient les avis pour les bons de la Caisse agricole aux pêcheurs, la vente de bicyclette « Tenot » et diverses annonces par des agents maritimes. Mais qui est donc ce « Stephanik* » et de quel observatoire parle-t-on ?

Milan Rastislav Štefànik, docteur es-sciences, astronome attaché aux observatoires de Meudon, de Paris et du Mont-Blanc est né le 21 juillet 1880 à Košariskà. en Hongrie à l’époque, Slovaquie de nos jours. Son père est Pàl Štefànik, un pasteur évangéliste. Il arrive à Tahiti le 27 avril 1910 par le vapeur Mariposa et quitte l’île définitivement le 19 octobre 1913 par le vapeur Tahiti en partance pour San Francisco. Pendant trois ans, il multiplie les missions du Bureau des longitudes pour des observations astronomiques et des missions diplomatiques pour le gouvernement français dans le Pacifique (Tonga) et en Amérique du Sud (Brésil et Équateur). Sa venue à Tahiti en 1910 est liée à l’observation du passage de la comète Halley. Dans une note du ministre de la Marine, il est indiqué que Štefànik a créé et installé à ses frais un observatoire à Tahiti et organisé, dans les îles de l’Océanie française, un service météorologique complet. En 1913, c’est une toute autre mission qui lui est confiée. Le ministère des colonies à Tahiti le charge des études préparatoires à l’établissement de la télégraphie sans fil en Océanie française.

Diplomate, scientifique, politique

À son retour en Métropole après son départ de Tahiti, il enchaîne les missions scientifiques et diplomatiques. Le 30 juillet 1914, il est nommé chevalier de la Légion d’honneur en tant qu’astronome sur proposition du ministre de la Marine. Deux ans plus tôt (27 juillet 1912), il avait été naturalisé français pour services exceptionnels rendus à la France depuis 1905. Dès le début de la guerre, il s’engage dans l’armée de l’air et monte rapidement en grade. Nommé officier de la Légion d’honneur sur proposition du ministre de la Guerre, le 20 octobre 1917, il est promu commandeur de la Légion d’honneur le 9 janvier 1918. Son attachement à son pays d’origine et les très bonnes relations avec sa patrie d’adoption lui permettent d’avoir un rôle diplomatique et politique de premier plan. En 1918, Il est général de l’armée tchécoslovaque, et vice-président de la nouvelle république tchécoslovaque dont il est membre fondateur. Il déclare qu’après la guerre, il a l’intention de se fixer à Tahiti pour y reprendre ses travaux astronomiques. Le sort en décide autrement, son avion s’écrase le 4 mai 1919…

L’observatoire du Faiere

Que reste-il de l’observatoire du Faiere qu’il a créé ? Très peu de chose, à peine quelques photographies de l’époque, car il aurait été accidentellement incendié le 9 septembre 1948. Où se trouvait-il ? Sur le Mont Faiere, au-dessus de Papeete et surplombant l’entrée de la vallée de Sainte-Amélie. Dès 1845, l’armée française envisage d’installer à cet endroit un fort éponyme. De nos jours, l’emplacement est un lotissement où vivent les militaires et leurs familles. Une stèle y commémore la mémoire du passage de Štefànik à Tahiti depuis 1994. Sur le socle du télescope détruit en 1948, on pouvait lire : « TAHITI 9 MAI 1910 – KEROUAULT, INGENIEUR – STEFANIK, ASTRONOME – FROGIER, CONSTRUCTEUR » . Jean Kerouault apparaît dans le JOEFO à partir du 10 janvier 1910, conducteur de 4e classe des Travaux publics à Tahiti, il en prend la direction. Il quitte le service en 1921, en raison de la suppression de son poste. Il est alors ingénieur des Travaux publics des colonies, la décision du gouverneur des Établissements français d’Océanie le mettant en disponibilité précise qu’elle aura son effet le jour du départ du paquebot Tahiti sur lequel il s’embarquera. Le vapeur anglais Tahiti de 4 541 tonneaux arrivé le 11 octobre de Wellington est reparti pour San Francisco le 14 du même mois. Durant onze ans il est directeur et missionné pour de nombreuses activités ou diverses commissions. Durant la guerre, il est lieutenant du 8e Génie et pour sa belle conduite au front comme chef des travaux de la 2e armée, il fait l’objet d’une citation du ministre de l’Armement et l’objet d’une proposition pour la croix de chevalier de la Légion d’honneur qui ne semble pas avoir été suivi d’effet. Enfin, le constructeur Frogier peut être soit Édouard (1878-1941) entrepreneur soit Alphonse (1884-1957) charpentier. Il est possible que ce soit ce dernier, car l’observatoire de Štefànik est réalisé en bois.

Un timbre polynésien à son effigie

À l’occasion du salon philatélique international de Prague qui a eu lieu du 15 au 18 août 2018, la Poste polynésienne a rendu hommage à cet astronome d’exception qui a mis ses connaissances scientifiques au service de la Polynésie, et contribué à promouvoir le mythe de Tahiti en Europe. Un timbre d’une valeur de 140 Fcfp a été édité avec le portrait de l’astronome réalisé par Evrard Chaussoy, un artiste polynésien de Raiatea. Dans sa présentation, la Poste polynésienne souligne que Štefànik, très apprécié de la population, était nommé « Taata Hi’o Feti’a », « l’homme qui regarde les étoiles ». Selon La Poste « La venue de Štefànik a incité, notamment à travers ses activités photographiques, plusieurs familles d’origine tchèque et slovaque à s’installer à Tahiti, à partir de 1926. Ces familles ont créé une Société tchèque de colonisation, soutenue par une banque de Prague. Certains tenteront de coloniser la vallée de la Papenoo, d’autres, le plateau de Toovi à Nuku Hiva, suite aux dissensions internes. Parmi les arrivants on peut citer : Jaroslav Otcenasek, Jean Duchek, Rudolph Panek, François Cap, Rudolph Klima, et Milos Rivnac. D’autres, moins connus, sont allés par la suite, travailler à Makatea. Rudolph Klima a écrit un article au sujet de Štefànik et l’Observatoire dans le Bulletin de la Société des Etudes Océaniennes, numéro 96 de 1950. »

3* Le nom est ainsi orthographié dans le JOEFO. Légendes- R. Štefànik au travail sur l’île de Tahiti. Place of the original – Slovak National Library – Literature Archive – SŠ 51/235 – Droits réservés